... newer stories

Mittwoch, 17. September 2014

Was einen erwartet

wernerbaumann, 12:18h

Lotusblumen in den kaiserlichen Gärten von Beijing

Ich arbeite ein halbes Jahr als Deutschlehrer an einer Mittelschule in Xian und veröffentliche in diesem Blog von Zeit zu Zeit Texte und Bilder. Nicht von Tag-zu-Tag-Befindlichkeiten, nicht Angaben über Morgenessen und Abendweh oder Meinungen und Weisheiten, wie das in vielen Blogs der Fall ist, sondern Erlebnisse, Beobachtungen und Versuche, diese einzuordnen.

Heute 24.1.2015 habe ich meinen letzten Beitrag veröffentlicht, nächste Woche reise ich nach Hause nach Basel. W. B.

... link

Maos Mausoleum

wernerbaumann, 11:59h

An einem Regentag morgens um halb acht habe ich mir weniger Andrang erhofft. Bereits sind Tausende auf dem riesigen Platz, und die meisten wollen wie ich das Mao-Mausoleum sehen.

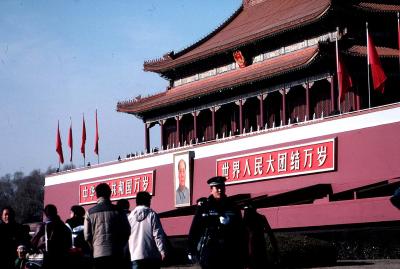

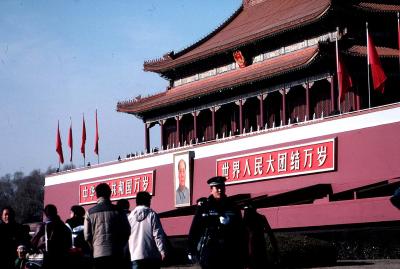

Der Tienanmen, der Platz des Himmlischen Friedens, benannt nach dem Südtor zur Verbotenen Stadt, an dessen Front Maos Portrait hängt, ist seit bald hundert Jahren das politische Zentrum Chinas – seit Studenten hier 1919 demonstrierten und damit die Bewegung des 4. Mai lostraten, die erste moderne Massenbewegung Chinas. Der Anlass: China, das seit 1840 von den imperialistischen Mächten Mal für Mal gedemütigt worden war, hatte sich von den Nachkriegsverhandlungen in Versailles eine Besserstellung erhofft. Als klar wurde, dass das nicht der Fall war, kam es zu den Protesten der Studenten: Sie protestierten gegen die Haltung der Regierung, die in den Verhandlungen in Versailles akzeptierte, dass China weiterhin in der Rolle einer Halbkolonie verblieb und gar Japans Expansionsgelüsten entgegenkam, und sie forderten eine Erneuerung der Kultur.

Dreissig Jahre später rief Mao nach dem Sieg der Kommunisten im Bürgerkrieg hier die Volksrepublik China aus und stellte damit die Souveränität und Einheit Chinas nach einem Jahrhundert der Demütigung und des Zerfalls wieder her. In der Folge liess er den Platz zur heutigen monumentalen Grösse erweitern für Massenaufmärsche und Paraden – er soll der grösste Platz der Welt sein. Hier versammelten sich Mitte der 1960er Jahre hunderttausende von fanatisierten Jugendlichen und jubelten, sein Rotes Büchlein schwenkend, ihrem Idol Mao zu und wünschten ihm in Sprechchören ein zehntausendjähriges Leben. Hier legten aber auch zehn Jahre später Tausende Blumen am Denkmal der Volkshelden nieder zum Gedenken an den Tod von Chou Enlai, des populären und pragmatischen Ministerpräsidenten während der ganzen Maozeit; sie leiteten damit den Sturz der maoistischen Viererbande und den Aufstieg von Deng Xiao Ping ein, dem grossen Reformer des modernen China. Und hier wiederum begann mit Blumen für den verstorbenen liberalen Parteichef Hu Yaobang Ende der 1980er Jahre die Studentenbewegung für mehr Freiheit und Demokratie, die in eine wochenlange Besetzung des Platzes mündete, welche nach einem Machtkampf in der Führung schliesslich im Juni 1989 mit Dengs Billigung mit dem weltweit für Empörung sorgenden Massaker der Armee beendet wurde ( Peter G. Achten hat dazu einen sehr informativen Artikel zum 25. Jahrestag geschrieben auf www.infosperber.ch/Artikel/FreiheitRecht/China-Tienanmen-Volksaufstand-25Jahrestag).

Tor de Himmlischen Friedens

Seither wurde der Zugang zum Platz zunehmend eingeschränkt und kontrolliert. Freiheit und nationale Selbstbehauptung, radikale Revolution und demokratische Reformen markieren seine Geschichte. Die Bewegung des 4. Mai wird heute noch hochgehalten, die Kulturrevolution gilt heute als Fehlentwicklung und als Fehler von Mao, die folgenden basisdemokratischen Bewegungen spielen keine grosse Rolle mehr in der von der Führung kontrollierten nationalen Erinnerung; das Tienanmen-Massaker wird gänzlich totgeschwiegen, viele Chinesen wissen 25 Jahre danach nichts davon. Die Ausrufung der Volksrepublik 1949 steht heute ganz im Zentrum des heutigen Platzes: Darum hängt heute noch Maos Porträt über dem Tor des Himmlischen Friedens und der Hauptteil des Platzes wird eingenommen vom Mausoleum, in welchem Mao Ze Dong einbalsamiert ruht, und den Menschenschlangen, die täglich Schlange stehen, um an ihm vorbeizudefilieren und einen kurzen Blick auf seinen konservierten Leichnam zu werfen.

Wenn man den Sicherheitscheck passiert hat, den es seit den Anschlägen uigurischer Separatisten vor ein paar Jahren gibt, passiert hat und wenn man auf dem Platz ankommt, merkt man: Die Hälfte ist verstellt von umfangreichen Absperranlagen, die einen Weg definieren, welcher die Volksmassen ordnet und einen reibungslosen Ablauf garantieren soll. In zügigem Wandertempo geht es anfangs in einer Art Kontermarsch durch den schlangenförmig angelegten Parcours, hin und her, dann verlangsamt sich das Tempo, die Kolonne stockt, und wenn man meint, man sei jetzt dann bei der Treppe, merkt man, dass der Weg zuerst noch um das halbe Gebäude herum und wieder zurück geführt ist. Wärterinnen und Wärter, mit Megaphon und Schirm bewaffnet, überwachen das korrekte Vorgehen, die einen eher lockerégère, die andern grimmig, die dritten, gleichgültig – dass bei einem Vorfall schnell andere Sicherheitskräfte zur Stelle wären, ist spürbar. Die bunte Menge – ein Querschnitt durch das chinesische Volk, wenig Alte, viele Junge, zahlreiche Kinder – ist gelöst, ruhig, trotz des leichten Regens, manchmal wird etwas gedrängelt, keine Unmutsbekundungen, auch als die Kolonne eine Viertelstunde stillsteht. So mag sich die chinesische Führung ihr Volk erhoffen. Was erhoffen sich die Wartenden?

Am Ende dauert das Schlangestehen eineinhalb Stunden. Dann geht es plötzlich wieder schneller, ein zweiter Sicherheitscheck (der Eintritt ist gratis, wenn man eine gültige Identitätskarte vorweist, die wird aber nur flüchtig oder gar nicht kontrolliert), und schon ist man auf der Treppe. Von jetzt an wird man zu zügigem Voranschreiten aufgefordert. In der ersten Halle inmitten von künstlichem Grün, davor frische weisse Chrysanthemensträusse, die man vor dem Aufgang kaufen kann, Mao in Marmor, etwa in doppelter Lebensgrösse in Onkelpose sitzend, wie man ihn von zahlreichen Gemälden kennt. Dann der Hauptraum, wo im Glassarg, der wiederum von einer grösseren Glashülle geschützt ist, der konservierte Leichnam liegt. Da ruht er in himmlischem Frieden, pfirsichfarben geschminkt wie eine Figur aus der Pekingoper – ausserhalb der Öffnungzeiten wird der Sarg angeblich in einen Kühlraum hinuntergefahren. Die Menschen eilen vorbei. Die Gesichter verraten nicht viel, Befriedigung vielleicht - man ist nach der langen Warterei froh, dass man durch ist. Sie habe nichts empfunden, sagt eine junge Frau aus der Nachbarprovinz, ihre Eltern aber hätten geweint.

Mausoleum

Wie soll man dieses in westlichen Augen skurrile Phänomen erklären? Das Regime brauche Mao zur Legitimation, wird im Westen in der Regel argumentiert. Das ist wohl richtig, aber warum in dieser Form? Und wie wäre dann zu erklären, dass so viele Chinesen hier Schlange stehen? Und dass, als die politische Führung 2012 – so heisst es - die Aufhebung des Mausoleums diskutierte, eine Welle der Empörung sie dazu brachte, die Idee fallen zu lassen?

Der Tiananmen-Platz mitsamt dem Mao-Mausoleum verkörpert die aktuelle Situation von China immer noch, vielleicht mehr denn je: die eines Reiches, das in ähnlicher Form wie seit Jahrtausenden regiert wird, nur die Hülle ist sogenannt kommunistisch. Es waren ja die sowjetischen Kommunisten unter Stalin, die mit der Einbalsamierung Lenins und seiner Zurschaustellung auf dem Roten Platz als erste moderne Machthaber diese eigenartige Totenehrung im 20. Jahrhundert begründet haben. China als zweite kommunistische Macht folgte nach dem Tod Maos 1976 dem Beispiel. Gleichzeitig folgte es der chinesischen Tradition, den Herrschern und insbesondere den Gründern von Dynastien riesige Grabmäler zu errichten – verglichen mit der unterirdischen Terracotta-Armee des ersten chinesischen Kaisers Qin sShihuang nimmt sich Maos Mausoleum geradezu bescheiden aus, kommunistisch sozusagen.

Denn wie jener Herrscher China geeinigt und damit eine mehr als zweitausendjährige Tradition begründet hatte – er wurde dafür von Mao bewundert, auch wenn er wegen Bücherverbrennungen und grausamer Brutalität in der chinesischen Geschichtsschreibung nicht sehr gut wegkommt -, so hat Mao das Reich aus der Demütigung von Fremdherrschaft und Zerfall befreit , eine 38-jährige Zeit innerer Kämpfe beendet und eine Art neue Dynastie gegründet. Sicher hatte er auch die Idee, eine kommunistische Gesellschaft der Gleichen zu errichten, aber er war sich auch selbst immer der Tradition bewusst, in der er stand. Auf dem Weg nach Peking 1949, als der Sieg der Kommunisten absehbar war, las er nicht Lenin, sondern tausendjährige Schriften über die Herrschaft. Selbstherrlich und rücksichtslos wie ein Kaiser regierte er das Land.

Nachdem die abrupten Wendungen seiner Herrschaft von Deng Xiao Ping immer mehr einer zielstrebigen Entwicklung und Wiederaufrichtung der Grösse Chinas Platz gemacht hatten, wurde immer deutlicher, dass die KPCh eine Art neue Dynastie war. Die Macht wird zwar nicht vererbt, sondern in einem undurchsichtigen, aber mittlerweile rationalisierten Verfahren für jeweils zehn Jahre an ein Führungsduo aus Partei- und Staatschef sowie Ministerpräsident weitergegeben – 2012 fand bereits der dritte solche Wechsel ohne grosse Nebengeräusche statt. Wie im Kaiserreich von der gebildeten konfuzianischen Beamtenschaft wird das Reich faktisch von einer Elite regiert, die sich den Zugang zur Macht formell über die Parteizugehörigkeit, aber auch über intensive Bildung (die Partei führt eigene grosse Kaderbildungsstätten) verschafft – nur ist diese Bildung nicht mehr literarisch wie bei den Konfuzianern (und auch noch bei Mao), sondern mehr ökonomisch, politisch, technisch; ausgebildete Ingenieure überwiegen in der obersten Führung. Indem sie 2004 den seit 1911 verfallenen und umgenutzen Tempel der Alten Kaiser, in welchem seit Jahrhunderten über 200 ehemalige Kaiser und hohe Beamte verehrt wurden, wiedererrichten restaurieren und rekonstruieren liess, stellte die Führung sich selbst in diese Kontiunität der chinesischen Geschchte. Eine neue Dynastie, aber immer noch in kommunistischer Hülle, auch wenn ihre Politik mit Kommunismus wenig mehr zu tun hat.

Im Tempel der Alten Kaiser in Beijing

Das wird auch deutlich im monumentalen Nationalmuseum auf der östlichen Seite des Platzes. Im Untergeschoss gibt es eine grosse, eindrückliche Ausstellung über die vier- bis fünftausendjährige Geschichte Chinas bis zum Fall des Kaiserreichs, ausgewogen kommentiert, schön ausgestellt, modernes Design, moderne Technik, State oft the Art. Die Ausstellung im 1. Stock über die Erneuerung und die Wiederauferstehung Chinas hingegen ist muffig und verstaubt, in heroisierendem Stil dekoriert, mit schlechten Fotoreproduktionen und Historienmalerei im Stil des sog. Sozialistischen Realismus illustriert. Abgestandene marxistische Floskeln statt Darstellung, man geht über Linoleum statt über Marmor und fühlt sich um Jahrzehnte zurückversetzt. Während unten exquisite Vasen aus früheren Epochen ausgestellt werden, trifft man hier auf eine kitschige Porzellankutsche – ein Geschenk von Putin an den vorherigen Staatschef Hu Jintao. Die Fallhöhe zwischen alter und gegenwärtiger Kultur ist hier sehr gross. Die Ausstellung hätte eine Erneuerung dringend nötig.

Mao selbst indes ist, auch wenn seine tatsächliche oder vielleicht auch nur angebliche leibliche Hülle immer noch im Mausoleum gezeigt wird, längst der politischen Sphäre entrückt – sein Portrait ziert, Ironie des Schicksals, die chinesischen Geldscheine und baumelt in Medaillons als Talisman an den Rückspiegeln von Taxi- und Busfahrern, eine Art Buddha.

Der Tienanmen, der Platz des Himmlischen Friedens, benannt nach dem Südtor zur Verbotenen Stadt, an dessen Front Maos Portrait hängt, ist seit bald hundert Jahren das politische Zentrum Chinas – seit Studenten hier 1919 demonstrierten und damit die Bewegung des 4. Mai lostraten, die erste moderne Massenbewegung Chinas. Der Anlass: China, das seit 1840 von den imperialistischen Mächten Mal für Mal gedemütigt worden war, hatte sich von den Nachkriegsverhandlungen in Versailles eine Besserstellung erhofft. Als klar wurde, dass das nicht der Fall war, kam es zu den Protesten der Studenten: Sie protestierten gegen die Haltung der Regierung, die in den Verhandlungen in Versailles akzeptierte, dass China weiterhin in der Rolle einer Halbkolonie verblieb und gar Japans Expansionsgelüsten entgegenkam, und sie forderten eine Erneuerung der Kultur.

Dreissig Jahre später rief Mao nach dem Sieg der Kommunisten im Bürgerkrieg hier die Volksrepublik China aus und stellte damit die Souveränität und Einheit Chinas nach einem Jahrhundert der Demütigung und des Zerfalls wieder her. In der Folge liess er den Platz zur heutigen monumentalen Grösse erweitern für Massenaufmärsche und Paraden – er soll der grösste Platz der Welt sein. Hier versammelten sich Mitte der 1960er Jahre hunderttausende von fanatisierten Jugendlichen und jubelten, sein Rotes Büchlein schwenkend, ihrem Idol Mao zu und wünschten ihm in Sprechchören ein zehntausendjähriges Leben. Hier legten aber auch zehn Jahre später Tausende Blumen am Denkmal der Volkshelden nieder zum Gedenken an den Tod von Chou Enlai, des populären und pragmatischen Ministerpräsidenten während der ganzen Maozeit; sie leiteten damit den Sturz der maoistischen Viererbande und den Aufstieg von Deng Xiao Ping ein, dem grossen Reformer des modernen China. Und hier wiederum begann mit Blumen für den verstorbenen liberalen Parteichef Hu Yaobang Ende der 1980er Jahre die Studentenbewegung für mehr Freiheit und Demokratie, die in eine wochenlange Besetzung des Platzes mündete, welche nach einem Machtkampf in der Führung schliesslich im Juni 1989 mit Dengs Billigung mit dem weltweit für Empörung sorgenden Massaker der Armee beendet wurde ( Peter G. Achten hat dazu einen sehr informativen Artikel zum 25. Jahrestag geschrieben auf www.infosperber.ch/Artikel/FreiheitRecht/China-Tienanmen-Volksaufstand-25Jahrestag).

Tor de Himmlischen Friedens

Seither wurde der Zugang zum Platz zunehmend eingeschränkt und kontrolliert. Freiheit und nationale Selbstbehauptung, radikale Revolution und demokratische Reformen markieren seine Geschichte. Die Bewegung des 4. Mai wird heute noch hochgehalten, die Kulturrevolution gilt heute als Fehlentwicklung und als Fehler von Mao, die folgenden basisdemokratischen Bewegungen spielen keine grosse Rolle mehr in der von der Führung kontrollierten nationalen Erinnerung; das Tienanmen-Massaker wird gänzlich totgeschwiegen, viele Chinesen wissen 25 Jahre danach nichts davon. Die Ausrufung der Volksrepublik 1949 steht heute ganz im Zentrum des heutigen Platzes: Darum hängt heute noch Maos Porträt über dem Tor des Himmlischen Friedens und der Hauptteil des Platzes wird eingenommen vom Mausoleum, in welchem Mao Ze Dong einbalsamiert ruht, und den Menschenschlangen, die täglich Schlange stehen, um an ihm vorbeizudefilieren und einen kurzen Blick auf seinen konservierten Leichnam zu werfen.

Wenn man den Sicherheitscheck passiert hat, den es seit den Anschlägen uigurischer Separatisten vor ein paar Jahren gibt, passiert hat und wenn man auf dem Platz ankommt, merkt man: Die Hälfte ist verstellt von umfangreichen Absperranlagen, die einen Weg definieren, welcher die Volksmassen ordnet und einen reibungslosen Ablauf garantieren soll. In zügigem Wandertempo geht es anfangs in einer Art Kontermarsch durch den schlangenförmig angelegten Parcours, hin und her, dann verlangsamt sich das Tempo, die Kolonne stockt, und wenn man meint, man sei jetzt dann bei der Treppe, merkt man, dass der Weg zuerst noch um das halbe Gebäude herum und wieder zurück geführt ist. Wärterinnen und Wärter, mit Megaphon und Schirm bewaffnet, überwachen das korrekte Vorgehen, die einen eher lockerégère, die andern grimmig, die dritten, gleichgültig – dass bei einem Vorfall schnell andere Sicherheitskräfte zur Stelle wären, ist spürbar. Die bunte Menge – ein Querschnitt durch das chinesische Volk, wenig Alte, viele Junge, zahlreiche Kinder – ist gelöst, ruhig, trotz des leichten Regens, manchmal wird etwas gedrängelt, keine Unmutsbekundungen, auch als die Kolonne eine Viertelstunde stillsteht. So mag sich die chinesische Führung ihr Volk erhoffen. Was erhoffen sich die Wartenden?

Am Ende dauert das Schlangestehen eineinhalb Stunden. Dann geht es plötzlich wieder schneller, ein zweiter Sicherheitscheck (der Eintritt ist gratis, wenn man eine gültige Identitätskarte vorweist, die wird aber nur flüchtig oder gar nicht kontrolliert), und schon ist man auf der Treppe. Von jetzt an wird man zu zügigem Voranschreiten aufgefordert. In der ersten Halle inmitten von künstlichem Grün, davor frische weisse Chrysanthemensträusse, die man vor dem Aufgang kaufen kann, Mao in Marmor, etwa in doppelter Lebensgrösse in Onkelpose sitzend, wie man ihn von zahlreichen Gemälden kennt. Dann der Hauptraum, wo im Glassarg, der wiederum von einer grösseren Glashülle geschützt ist, der konservierte Leichnam liegt. Da ruht er in himmlischem Frieden, pfirsichfarben geschminkt wie eine Figur aus der Pekingoper – ausserhalb der Öffnungzeiten wird der Sarg angeblich in einen Kühlraum hinuntergefahren. Die Menschen eilen vorbei. Die Gesichter verraten nicht viel, Befriedigung vielleicht - man ist nach der langen Warterei froh, dass man durch ist. Sie habe nichts empfunden, sagt eine junge Frau aus der Nachbarprovinz, ihre Eltern aber hätten geweint.

Mausoleum

Wie soll man dieses in westlichen Augen skurrile Phänomen erklären? Das Regime brauche Mao zur Legitimation, wird im Westen in der Regel argumentiert. Das ist wohl richtig, aber warum in dieser Form? Und wie wäre dann zu erklären, dass so viele Chinesen hier Schlange stehen? Und dass, als die politische Führung 2012 – so heisst es - die Aufhebung des Mausoleums diskutierte, eine Welle der Empörung sie dazu brachte, die Idee fallen zu lassen?

Der Tiananmen-Platz mitsamt dem Mao-Mausoleum verkörpert die aktuelle Situation von China immer noch, vielleicht mehr denn je: die eines Reiches, das in ähnlicher Form wie seit Jahrtausenden regiert wird, nur die Hülle ist sogenannt kommunistisch. Es waren ja die sowjetischen Kommunisten unter Stalin, die mit der Einbalsamierung Lenins und seiner Zurschaustellung auf dem Roten Platz als erste moderne Machthaber diese eigenartige Totenehrung im 20. Jahrhundert begründet haben. China als zweite kommunistische Macht folgte nach dem Tod Maos 1976 dem Beispiel. Gleichzeitig folgte es der chinesischen Tradition, den Herrschern und insbesondere den Gründern von Dynastien riesige Grabmäler zu errichten – verglichen mit der unterirdischen Terracotta-Armee des ersten chinesischen Kaisers Qin sShihuang nimmt sich Maos Mausoleum geradezu bescheiden aus, kommunistisch sozusagen.

Denn wie jener Herrscher China geeinigt und damit eine mehr als zweitausendjährige Tradition begründet hatte – er wurde dafür von Mao bewundert, auch wenn er wegen Bücherverbrennungen und grausamer Brutalität in der chinesischen Geschichtsschreibung nicht sehr gut wegkommt -, so hat Mao das Reich aus der Demütigung von Fremdherrschaft und Zerfall befreit , eine 38-jährige Zeit innerer Kämpfe beendet und eine Art neue Dynastie gegründet. Sicher hatte er auch die Idee, eine kommunistische Gesellschaft der Gleichen zu errichten, aber er war sich auch selbst immer der Tradition bewusst, in der er stand. Auf dem Weg nach Peking 1949, als der Sieg der Kommunisten absehbar war, las er nicht Lenin, sondern tausendjährige Schriften über die Herrschaft. Selbstherrlich und rücksichtslos wie ein Kaiser regierte er das Land.

Nachdem die abrupten Wendungen seiner Herrschaft von Deng Xiao Ping immer mehr einer zielstrebigen Entwicklung und Wiederaufrichtung der Grösse Chinas Platz gemacht hatten, wurde immer deutlicher, dass die KPCh eine Art neue Dynastie war. Die Macht wird zwar nicht vererbt, sondern in einem undurchsichtigen, aber mittlerweile rationalisierten Verfahren für jeweils zehn Jahre an ein Führungsduo aus Partei- und Staatschef sowie Ministerpräsident weitergegeben – 2012 fand bereits der dritte solche Wechsel ohne grosse Nebengeräusche statt. Wie im Kaiserreich von der gebildeten konfuzianischen Beamtenschaft wird das Reich faktisch von einer Elite regiert, die sich den Zugang zur Macht formell über die Parteizugehörigkeit, aber auch über intensive Bildung (die Partei führt eigene grosse Kaderbildungsstätten) verschafft – nur ist diese Bildung nicht mehr literarisch wie bei den Konfuzianern (und auch noch bei Mao), sondern mehr ökonomisch, politisch, technisch; ausgebildete Ingenieure überwiegen in der obersten Führung. Indem sie 2004 den seit 1911 verfallenen und umgenutzen Tempel der Alten Kaiser, in welchem seit Jahrhunderten über 200 ehemalige Kaiser und hohe Beamte verehrt wurden, wiedererrichten restaurieren und rekonstruieren liess, stellte die Führung sich selbst in diese Kontiunität der chinesischen Geschchte. Eine neue Dynastie, aber immer noch in kommunistischer Hülle, auch wenn ihre Politik mit Kommunismus wenig mehr zu tun hat.

Im Tempel der Alten Kaiser in Beijing

Das wird auch deutlich im monumentalen Nationalmuseum auf der östlichen Seite des Platzes. Im Untergeschoss gibt es eine grosse, eindrückliche Ausstellung über die vier- bis fünftausendjährige Geschichte Chinas bis zum Fall des Kaiserreichs, ausgewogen kommentiert, schön ausgestellt, modernes Design, moderne Technik, State oft the Art. Die Ausstellung im 1. Stock über die Erneuerung und die Wiederauferstehung Chinas hingegen ist muffig und verstaubt, in heroisierendem Stil dekoriert, mit schlechten Fotoreproduktionen und Historienmalerei im Stil des sog. Sozialistischen Realismus illustriert. Abgestandene marxistische Floskeln statt Darstellung, man geht über Linoleum statt über Marmor und fühlt sich um Jahrzehnte zurückversetzt. Während unten exquisite Vasen aus früheren Epochen ausgestellt werden, trifft man hier auf eine kitschige Porzellankutsche – ein Geschenk von Putin an den vorherigen Staatschef Hu Jintao. Die Fallhöhe zwischen alter und gegenwärtiger Kultur ist hier sehr gross. Die Ausstellung hätte eine Erneuerung dringend nötig.

Mao selbst indes ist, auch wenn seine tatsächliche oder vielleicht auch nur angebliche leibliche Hülle immer noch im Mausoleum gezeigt wird, längst der politischen Sphäre entrückt – sein Portrait ziert, Ironie des Schicksals, die chinesischen Geldscheine und baumelt in Medaillons als Talisman an den Rückspiegeln von Taxi- und Busfahrern, eine Art Buddha.

... link (0 Kommentare) ... comment

Ein Konfuzius-Tempel

wernerbaumann, 11:52h

In einer Platon oder Aristoteles gewidmeten Kirche findet sich eine goldene Statue des Philosophen, vor der Besucher in die Knie gehen, sie zünden für ihn Kerzen an, verbrennen Weihrauch und hinterlassen Votivtafeln mit Wünschen – in Europa gibt es das nicht und es ist auch unvorstellbar, nicht nur weil Platon und Aristoteles längst nicht mehr als unbestrittene Grundlage unserer Kultur gelten. Anders in China. Wenn man den Konfuzius-Tempel in Shanghai besucht, werden ein paar Unterschiede zwischen der chinesischen bzw. konfuzianischen Kultur und der westlichen offenkundig.

Konfuzius, der wohl einflussreichste Denker der Menschheitsgeschichte, hat seit 2'500 Jahren die chinesische Kultur und die der umliegenden Länder geprägt; man kann mit Recht von einem konfuzianischen Kulturkreis reden, der ostasiatische Länder über China hinaus umfasst. Während etwa 2'000 Jahren bildete seine Lehre von Hierarchie und Harmonie bzw. die seiner Nachfolgeschulen mit kurzen Unterbrechungen die Grundlage der chinesischen Staats- und Gesellschaftsphilosophie, zeitweise wurde sie zur Staatsreligion erklärt. Und auch im heutigen China sind sein Ansehen und seine Wirksamkeit wieder gross, nachdem seine Lehre von vielen Intellektuellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dann auch von Mao, besonders in der Kulturrevolution, scharf bekämpft worden war. Konfuzius verkörpere eine alte Gesellschaft, die zum Fortschritt nicht fähig sei, ja eine Kultur, die „Menschen fresse“, wie es Lu Xun, der berühmteste chinesische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts vor hundert Jahren drastisch ausdrückte. Doch Konfuzius scheint sich zu sehr in der chinesischen DNA festgesetzt zu haben, als dass ihm ein paar Jahrzehnte Gegenwind viel anhaben könnten. Und nicht nur chinesische, auch westliche Denker schwanken in ihren Meinungen über seine Wirkung: Hatte der grosse deutsche Soziologe Max Weber vor hundert Jahren noch ausführlich begründet, warum der Konfuzianismus eine Modernisierung Chinas verhindert habe, so gibt es heute zahlreiche Autoren die den raschen wirtschaftlichen Erfolg Chinas ebenso wie Südkoreas, Taiwans, Singapurs etc. auf den Konfuzianismus zurückführen.

Obwohl Konfuzius gegenüber der Religion und dem Jenseits selbst gleichgültig war, wurden auch ihm ein par hundert Jahre nach seinem Tod Tempel gewidmet. Matteo Ricci, der Jesuit, der Konfuzius seinen latinisierten Namen gab, - er wollte vor 400 Jahren China missionieren und wurde selbst zum halben Konfuzianer – bemerkte nüchtern, Konfuzius habe es vorgezogen, über ein Leben nach dem Tod zu schweigen statt irrige Ideen darüber zu verbreiten. Aber er beobachtete auch, was in China längst bekannt war, nämlich dass bei den ungebildeten Schichten die Grenze von Ahnenverehrung und Anbetung fliessend war. Und so war auch der Konfuzianismus eine der quasireligiösen Strömungen Chinas geworden, neben dem Daoismus und dem Buddhismus, wobei sie sich überschneiden: Man musste und muss sich in den fernöstlichen Gesellschaften nicht für eine richtige Religion entscheiden, man kann auch von jeder nehmen, was einem gefällt. Neben den vielen Areligiösen gibt es in China überdies Muslime und Christen in grosser Zahl; und abergläubisch sind die meisten Chinesen. Ob das wirklich eine Kompensation für den offiziellen Atheismus des Staates sein soll, wie manche meinen, ist allerdings fraglich. Es kann auch einfach die pragmatische Haltung sein, die schon Konfuzius gegenüber Geisterverehrung an den Tag legte: Wenn es jemand für nützlich hält, soll er es tun – „nützt es nichts, so schadet es nichts“.

Rauch für Konfuzius

Ein Konfuzius-Tempel also, in der Shanghaier Altstadt: Man zahlt einen kleinen Eintritt und betritt durch ein schlichtes erstes Tor einen Hof, in dem gerade ein Buchantiquaratsmarkt stattfindet, die Händler sind am Zusammenräumen – passt nicht schlecht zu Konfuzius, dem Lernen und Wissen über alles gingen. Irritierender ist der zweite Hof, wo vor einer Konfuzius-Statue Weihrauchstäbchen verbrannt werden wie in den buddhistischen Tempeln, in der anschliessenden Gebetshalle kniet ein Mann gerade vor der goldenen Statue und betet offenbar. An Gestellen hängen an roten Bändeln unzählige handbeschriebene Wunschzettel, man kann sie nebenan kaufen; „all the best für the whole family“ haben Touristen etwa geschrieben. Als weitere Gebäude gibt es eine schöne Bibliothek und eine schlichte Studierhalle usw., alles im selben Stil mit den geschwungenen Ziegeldächern, in dem alle wichtigen chinesischen Gebäude seit Jahrhunderten bis zum Ende des Kaiserreichs gehalten waren: äusserlich unterschiedet sich der Konfuziustempel nicht vom buddhistischen Lamatempel, aber auch nicht vom Kaiserpalast – „geistliche“ und „weltliche“ Architektur werden nicht unterschieden, weil diese Bereiche nie getrennt waren.

Studierhalle des Konfuzius-Tempels in Shanghai

Der chinesische Staat verstand sich jahrtausendelang als Träger der Zivilisation, die alle Bereiche des Lebens umfasste. Der Herrscher hatte – so das Ideal – mit dem Mandat des Himmels den Auftrag, zum Wohl des Volkes und der Zivilisation zu regieren. Religiöse oder gesellschaftliche (Gegen-)Machtfaktoren gab es nicht. Nur wenn er ganz schlecht regierte, was sich in Hungersnöten, aber auch in Naturkatastrophen zeigen konnte, verlor er das Mandat des Himmels, dann gab es das „Recht“ ihn zu stürzen, und eine neue Dynastie kam an die Macht. Ein Papst, der mit dem Kaiser um die Macht kämpft, eine Kirche, die sich als Gegenmacht versteht, war in dieser Welt ebenso undenkbar wie ein Luther, der zwar dem Staat und der gesellschaftlichen Hierarchie Tribut zollte, dem aber das Gewissen des einzelnen Menschen in religiös-moralischen Dingen entgegenstellte.

Die Idee der Menschenrechte, wie sie im Westen entwickelt wurden in den letzten 250 Jahren, die wesentlich Rechte des einzelnen Menschen gegenüber dem Staat sind, sind in diese Gedankenwelt nur schwer einzuführen. Die Schwierigkeiten Chinas mit dem Thema liegen nicht nur darin, dass es von einem Einparteienregime beherrscht wird, sondern tief in den kulturellen Wurzeln, welche noch heute die Gesellschaft prägen. Wie ein modernes China mit den daraus entstehenden Problemen in einer sich modernisierenden und ein Stück weit individualisierenden Gesellschaft umgehen wird, wird eine der entscheidenden Fragen dieses Jahrhunderts sein – für China, für die Beziehungen zwischen China und der westlichen Welt und für die Welt insgesamt.

Ein Wunschzettel an den menschenfreundliche Philosophen, den der Mann im Tempel anbetet, wird nicht reichen, um sie zu lösen.

Konfuzius, der wohl einflussreichste Denker der Menschheitsgeschichte, hat seit 2'500 Jahren die chinesische Kultur und die der umliegenden Länder geprägt; man kann mit Recht von einem konfuzianischen Kulturkreis reden, der ostasiatische Länder über China hinaus umfasst. Während etwa 2'000 Jahren bildete seine Lehre von Hierarchie und Harmonie bzw. die seiner Nachfolgeschulen mit kurzen Unterbrechungen die Grundlage der chinesischen Staats- und Gesellschaftsphilosophie, zeitweise wurde sie zur Staatsreligion erklärt. Und auch im heutigen China sind sein Ansehen und seine Wirksamkeit wieder gross, nachdem seine Lehre von vielen Intellektuellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dann auch von Mao, besonders in der Kulturrevolution, scharf bekämpft worden war. Konfuzius verkörpere eine alte Gesellschaft, die zum Fortschritt nicht fähig sei, ja eine Kultur, die „Menschen fresse“, wie es Lu Xun, der berühmteste chinesische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts vor hundert Jahren drastisch ausdrückte. Doch Konfuzius scheint sich zu sehr in der chinesischen DNA festgesetzt zu haben, als dass ihm ein paar Jahrzehnte Gegenwind viel anhaben könnten. Und nicht nur chinesische, auch westliche Denker schwanken in ihren Meinungen über seine Wirkung: Hatte der grosse deutsche Soziologe Max Weber vor hundert Jahren noch ausführlich begründet, warum der Konfuzianismus eine Modernisierung Chinas verhindert habe, so gibt es heute zahlreiche Autoren die den raschen wirtschaftlichen Erfolg Chinas ebenso wie Südkoreas, Taiwans, Singapurs etc. auf den Konfuzianismus zurückführen.

Obwohl Konfuzius gegenüber der Religion und dem Jenseits selbst gleichgültig war, wurden auch ihm ein par hundert Jahre nach seinem Tod Tempel gewidmet. Matteo Ricci, der Jesuit, der Konfuzius seinen latinisierten Namen gab, - er wollte vor 400 Jahren China missionieren und wurde selbst zum halben Konfuzianer – bemerkte nüchtern, Konfuzius habe es vorgezogen, über ein Leben nach dem Tod zu schweigen statt irrige Ideen darüber zu verbreiten. Aber er beobachtete auch, was in China längst bekannt war, nämlich dass bei den ungebildeten Schichten die Grenze von Ahnenverehrung und Anbetung fliessend war. Und so war auch der Konfuzianismus eine der quasireligiösen Strömungen Chinas geworden, neben dem Daoismus und dem Buddhismus, wobei sie sich überschneiden: Man musste und muss sich in den fernöstlichen Gesellschaften nicht für eine richtige Religion entscheiden, man kann auch von jeder nehmen, was einem gefällt. Neben den vielen Areligiösen gibt es in China überdies Muslime und Christen in grosser Zahl; und abergläubisch sind die meisten Chinesen. Ob das wirklich eine Kompensation für den offiziellen Atheismus des Staates sein soll, wie manche meinen, ist allerdings fraglich. Es kann auch einfach die pragmatische Haltung sein, die schon Konfuzius gegenüber Geisterverehrung an den Tag legte: Wenn es jemand für nützlich hält, soll er es tun – „nützt es nichts, so schadet es nichts“.

Rauch für Konfuzius

Ein Konfuzius-Tempel also, in der Shanghaier Altstadt: Man zahlt einen kleinen Eintritt und betritt durch ein schlichtes erstes Tor einen Hof, in dem gerade ein Buchantiquaratsmarkt stattfindet, die Händler sind am Zusammenräumen – passt nicht schlecht zu Konfuzius, dem Lernen und Wissen über alles gingen. Irritierender ist der zweite Hof, wo vor einer Konfuzius-Statue Weihrauchstäbchen verbrannt werden wie in den buddhistischen Tempeln, in der anschliessenden Gebetshalle kniet ein Mann gerade vor der goldenen Statue und betet offenbar. An Gestellen hängen an roten Bändeln unzählige handbeschriebene Wunschzettel, man kann sie nebenan kaufen; „all the best für the whole family“ haben Touristen etwa geschrieben. Als weitere Gebäude gibt es eine schöne Bibliothek und eine schlichte Studierhalle usw., alles im selben Stil mit den geschwungenen Ziegeldächern, in dem alle wichtigen chinesischen Gebäude seit Jahrhunderten bis zum Ende des Kaiserreichs gehalten waren: äusserlich unterschiedet sich der Konfuziustempel nicht vom buddhistischen Lamatempel, aber auch nicht vom Kaiserpalast – „geistliche“ und „weltliche“ Architektur werden nicht unterschieden, weil diese Bereiche nie getrennt waren.

Studierhalle des Konfuzius-Tempels in Shanghai

Der chinesische Staat verstand sich jahrtausendelang als Träger der Zivilisation, die alle Bereiche des Lebens umfasste. Der Herrscher hatte – so das Ideal – mit dem Mandat des Himmels den Auftrag, zum Wohl des Volkes und der Zivilisation zu regieren. Religiöse oder gesellschaftliche (Gegen-)Machtfaktoren gab es nicht. Nur wenn er ganz schlecht regierte, was sich in Hungersnöten, aber auch in Naturkatastrophen zeigen konnte, verlor er das Mandat des Himmels, dann gab es das „Recht“ ihn zu stürzen, und eine neue Dynastie kam an die Macht. Ein Papst, der mit dem Kaiser um die Macht kämpft, eine Kirche, die sich als Gegenmacht versteht, war in dieser Welt ebenso undenkbar wie ein Luther, der zwar dem Staat und der gesellschaftlichen Hierarchie Tribut zollte, dem aber das Gewissen des einzelnen Menschen in religiös-moralischen Dingen entgegenstellte.

Die Idee der Menschenrechte, wie sie im Westen entwickelt wurden in den letzten 250 Jahren, die wesentlich Rechte des einzelnen Menschen gegenüber dem Staat sind, sind in diese Gedankenwelt nur schwer einzuführen. Die Schwierigkeiten Chinas mit dem Thema liegen nicht nur darin, dass es von einem Einparteienregime beherrscht wird, sondern tief in den kulturellen Wurzeln, welche noch heute die Gesellschaft prägen. Wie ein modernes China mit den daraus entstehenden Problemen in einer sich modernisierenden und ein Stück weit individualisierenden Gesellschaft umgehen wird, wird eine der entscheidenden Fragen dieses Jahrhunderts sein – für China, für die Beziehungen zwischen China und der westlichen Welt und für die Welt insgesamt.

Ein Wunschzettel an den menschenfreundliche Philosophen, den der Mann im Tempel anbetet, wird nicht reichen, um sie zu lösen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Eine chinesische Mittelschule

wernerbaumann, 11:23h

Die Xian Foreign Language School affiliated to Xian International Studies University – so heisst der offizielle Name auf Englisch – liegt in einem Wohnquartier nördlich des Zentrums von Xian, umgeben vom üblichen Trubel, der in solchen Quartieren herrscht: unzählige Läden, Restaurants, auf den Strassen werden Nahrungsmittel und alles mögliche sonst verkauft, Hochhäuser zwischen älteren niedrigeren Wohn- und Gewerbehäusern, enge „Essgassen“ und breite Autostrassen. Eine Primarschule und eine Mittelschule für die Schuljahre 7 bis 12 – insgesamt etwa dreitausend Schülerinnen und Schüler. Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler wohnen während der Woche auf dem Schulareal zusammen mit Betreuungslehrpersonen, die nicht unterrichten; in drei Häusern im Hof nebenan wohnen auch Lehrpersonen, manche sind pensioniert, manche leben nur unter der Woche hier. Es sind geräumige 3-Zimmerwohnungen, ich habe eine im 5. Stock (ohne Lift) – junge Lehrerinnen und Lehrer, die zu weit weg wohnen, teilen sich durch die Woche eine solche, teils bis zu dreizehn in einer Wohnung, die mit Doppelstockbetten gefüllt ist, dafür müssen sie nur den Strom bezahlen; bei weniger als umgerechnet 500 Fr. Monatslohn ist das willkommen, ebenso wie das günstige Mensa-Essen, das 30 bis 50 Rp. kostet, und für das man Schalen und Besteck selber mitbringen muss.

Sowohl das Schulareal wie der Hof mit den Wohnblöcken der Lehrer ist abschliessbar, wie das in China üblich ist. Am Eingang zum Areal mit den drei Wohnhäusern sitzt ein rundlicher Portier in einem Kabäuschen, meist ist die Frau dabei und ein paar Leute, die hier für einen Schwatz vorbeikommen; bei schönem Wetter sitzen alle draussen. Um elf Uhr abends schliesse er das Tor; wenn man später komme, könne man versuchen ihn durch Rufen zu wecken, sonst gehe es um sechs wieder auf.

Gleich nebenan beim Eingang zur Schule, den Sportplätzen und Schülerhäusern hat es eine richtige Portierloge neben der abschliessbaren Einfahrt. Am Donnerstag vor Schulbeginn ist noch nicht viel los, Bauarbeiter sind mit dem Ausbessern des Bodenbelags beschäftigt. Auf einem Plakat sind die Resultate der Absolventinnen und Absolventen der nationalen Prüfungen, die über den Hochschulzugang entscheiden, aufgelistet. Der beste Absolvent erreichte 650 Punkte, das ist gut, aber für die Aufnahme in eine Eliteuni hat es keinem gereicht, da bräuchte man 690-700 (von750) – das ist hier keine Eliteschule. Eine Deutschlehrerin zeigt mir das Schulhaus. Ein Abteilungsleiter in einem kleinen Büro beim Eingang begrüsst mich freundlich, kann allerdings keine Fremdsprache („language is power“ steht auf einem Plakat vor der Schule, allerdings ist auch die chinesische Sprache ausdrücklich genannt); er hat ein Pult in einem der kleinen Lehrerzimmer für mich bestimmt. Er scheint der einzige im Haus zu sein. Die Schulzimmer sind nach zwei Monaten Ferien noch staubig, nichts deutet auf den bevorstehenden Anfang hin. Ich soll am Montag wieder kommen, heisst es. Der Stundenplan sei auch noch nicht vorhanden. Am Samstag werde ich per SMS darauf aufmerksam gemacht, dass mein persönlicher Stundenplan noch nicht gemacht sei, die erste Woche könne ich nutzen, um den Unterricht bei anderen Deutschlehrern (es sind sechs Frauen, die meisten jung, zwei davon schwanger) zu besuchen und die Schüler kennenzulernen.

Das Schulhaus der Mittelschule (24 Klassen 7.-9., 12 Klassen 10.-12. Schuljahr). Der Sportplatz ist asphaltiert und bemalt.

Am ersten Schultag ist dann grosser Betrieb, die Portiers am Eingang tragen Uniform, einer sogar zeitweise einen Helm. Sie kontrollieren, wer hinein und wer hinaus will – nicht alle Schüler dürfen z. B. am frühen Abend hinaus, manche werden zurückgehalten, andere schleichen grinsend an der Kontrolle vorbei. Zu erkennen sind sie leicht an der „Schuluniform“, die aus einem Trainingsanzug besteht. Im Schulhaus überall Unterricht bei meist offenen Türen – das ganze Schulhaus summt wie ein Bienenstock, vor allem, weil in vielen Klassen im Chor wiederholt wird, was der Lehrer sagt; Lehrerinnen haben nicht selten ein Mikrofon, wenn sie vor 40-50 Schülerinnen stehen. Der Umgang zwischen Lehrpersonen und Schülern ist eher informell. Die Klassen sitzen recht diszipliniert auf kleinen Hockern an kleinen Tischchen in den engen Räumen; es können wie gesagt bis 50 Schülerinnen und Schüler pro Klasse sein, in den Spezialfächern wie Deutsch gibt es aber auch ganz kleine Klassen von sieben oder gar drei. Der Geräuschpegel während der Lektionen ist teilweise recht hoch, manchmal, weil die Schüler untereinander reden, manchmal, weil vom Gang oder vom Sportplatz der Primarschüler Gekreisch zu hören ist – der Lärm scheint die Konzentration aber wenig zu beeinträchtigen. Ansonsten das übliche Bild von Unterricht: einige sind sehr eifrig, die meisten aufmerksam, einzelne hängen eher in den Seilen.

Das Schulhaus ist für Schweizer Verhältnisse arg heruntergekommen, gewöhnungsbedürftig sind vor allem die wie an einem Bahnhof zum Gang hin offenen WC-Abteile auf jedem Stockwerk, aus denen ein zeitweise penetranter Pissegeruch auf den Gang dringt (auch die WC-Abteile im Inneren sind nur durch halbhohe Wände getrennt, Türen gibt es nicht). Auf jedem Zwischenboden des fünfstöckigen Treppenhauses ist ein grosser Merkspruch auf einem blauen Tafelbild aufgehängt, auf chinesisch und englisch:

„Be polite, friendly, honest and reliable“, heisst es da. „Cherish our health, beautify our environment and love our school“ und „Study diligently and hard: devote ourselves to our study. And develop ourselves in all aspects.“ Weiter werden grosse Männer wie Lincoln oder Bacon („Knowledge is power“) zitiert, oder der vor bald zwanzig Jahren verstorbene grosse chinesische Modernisierer und Staatsmann Deng Xiao Ping: „Educational undertakings must serve the needs of modernizations, face the world and look into the future.“ Schliesslich – natürlich – Konfuzius, mit einem allerdings erstaunlichen Zitat: „By asking we learn. It’s wise to announce one’s comprehension and to admit one’s confusion.“ Erstaunlich deshalb, weil er hier – vor 2500 Jahren – etwas fordert, was nach allgemeiner Ansicht vielen Chinesen auch heute noch schwerfällt: zuzugeben, dass man etwas nicht verstanden hat, und zu nachzufragen, das heisst auch selbständig zu denken. Das Zitat zeigt, wie wenig Konfuzius auf eine Formel reduziert werden kann, wie komplex sein Denken ist, es zeigt aber auch etwas vom Geist dieser Schule – der Rektor hat das Zitat bewusst ausgewählt.

Im Schulhaus hat man nicht den Eindruck von Stress und Hektik, obwohl die Schüler sehr lange Präsenzzeiten haben, manchmal abends bis 21 Uhr. Die Lehrpersonen sitzen tagsüber, wenn sie nicht Stunden haben, in ihren Büros, auch sie haben eine grosse Präsenzzeit, sind aber immer mal wieder auch nicht da oder mit ihrem Handy beschäftigt oder schlafen am Pult. Zehn bis 25 Wochenlektionen sind zu unterrichten neben Hausaufgabenaufsicht. Das ist je nachdem, was dazukommt, viel oder auch nicht so viel. Zwei Schülerinnen und ein Schüler der Abschlussklasse, mit denen ich am Freitag nach der Schule etwas trinke, klagen über die strenge Schule, die sie täglich bis neun Uhr abends mit Hausaufgaben traktiere und auch übers Wochenende, sie glauben, die Schüler in der Schweiz hätten es viel schöner. Alle drei waren schon mal in Deutschland, in den Ferien oder in einem Austausch. Sie schwärmen von England, USA, Deutschland, möchten gern einmal nach Hongkong gehen.

Sowohl das Schulareal wie der Hof mit den Wohnblöcken der Lehrer ist abschliessbar, wie das in China üblich ist. Am Eingang zum Areal mit den drei Wohnhäusern sitzt ein rundlicher Portier in einem Kabäuschen, meist ist die Frau dabei und ein paar Leute, die hier für einen Schwatz vorbeikommen; bei schönem Wetter sitzen alle draussen. Um elf Uhr abends schliesse er das Tor; wenn man später komme, könne man versuchen ihn durch Rufen zu wecken, sonst gehe es um sechs wieder auf.

Gleich nebenan beim Eingang zur Schule, den Sportplätzen und Schülerhäusern hat es eine richtige Portierloge neben der abschliessbaren Einfahrt. Am Donnerstag vor Schulbeginn ist noch nicht viel los, Bauarbeiter sind mit dem Ausbessern des Bodenbelags beschäftigt. Auf einem Plakat sind die Resultate der Absolventinnen und Absolventen der nationalen Prüfungen, die über den Hochschulzugang entscheiden, aufgelistet. Der beste Absolvent erreichte 650 Punkte, das ist gut, aber für die Aufnahme in eine Eliteuni hat es keinem gereicht, da bräuchte man 690-700 (von750) – das ist hier keine Eliteschule. Eine Deutschlehrerin zeigt mir das Schulhaus. Ein Abteilungsleiter in einem kleinen Büro beim Eingang begrüsst mich freundlich, kann allerdings keine Fremdsprache („language is power“ steht auf einem Plakat vor der Schule, allerdings ist auch die chinesische Sprache ausdrücklich genannt); er hat ein Pult in einem der kleinen Lehrerzimmer für mich bestimmt. Er scheint der einzige im Haus zu sein. Die Schulzimmer sind nach zwei Monaten Ferien noch staubig, nichts deutet auf den bevorstehenden Anfang hin. Ich soll am Montag wieder kommen, heisst es. Der Stundenplan sei auch noch nicht vorhanden. Am Samstag werde ich per SMS darauf aufmerksam gemacht, dass mein persönlicher Stundenplan noch nicht gemacht sei, die erste Woche könne ich nutzen, um den Unterricht bei anderen Deutschlehrern (es sind sechs Frauen, die meisten jung, zwei davon schwanger) zu besuchen und die Schüler kennenzulernen.

Das Schulhaus der Mittelschule (24 Klassen 7.-9., 12 Klassen 10.-12. Schuljahr). Der Sportplatz ist asphaltiert und bemalt.

Am ersten Schultag ist dann grosser Betrieb, die Portiers am Eingang tragen Uniform, einer sogar zeitweise einen Helm. Sie kontrollieren, wer hinein und wer hinaus will – nicht alle Schüler dürfen z. B. am frühen Abend hinaus, manche werden zurückgehalten, andere schleichen grinsend an der Kontrolle vorbei. Zu erkennen sind sie leicht an der „Schuluniform“, die aus einem Trainingsanzug besteht. Im Schulhaus überall Unterricht bei meist offenen Türen – das ganze Schulhaus summt wie ein Bienenstock, vor allem, weil in vielen Klassen im Chor wiederholt wird, was der Lehrer sagt; Lehrerinnen haben nicht selten ein Mikrofon, wenn sie vor 40-50 Schülerinnen stehen. Der Umgang zwischen Lehrpersonen und Schülern ist eher informell. Die Klassen sitzen recht diszipliniert auf kleinen Hockern an kleinen Tischchen in den engen Räumen; es können wie gesagt bis 50 Schülerinnen und Schüler pro Klasse sein, in den Spezialfächern wie Deutsch gibt es aber auch ganz kleine Klassen von sieben oder gar drei. Der Geräuschpegel während der Lektionen ist teilweise recht hoch, manchmal, weil die Schüler untereinander reden, manchmal, weil vom Gang oder vom Sportplatz der Primarschüler Gekreisch zu hören ist – der Lärm scheint die Konzentration aber wenig zu beeinträchtigen. Ansonsten das übliche Bild von Unterricht: einige sind sehr eifrig, die meisten aufmerksam, einzelne hängen eher in den Seilen.

Das Schulhaus ist für Schweizer Verhältnisse arg heruntergekommen, gewöhnungsbedürftig sind vor allem die wie an einem Bahnhof zum Gang hin offenen WC-Abteile auf jedem Stockwerk, aus denen ein zeitweise penetranter Pissegeruch auf den Gang dringt (auch die WC-Abteile im Inneren sind nur durch halbhohe Wände getrennt, Türen gibt es nicht). Auf jedem Zwischenboden des fünfstöckigen Treppenhauses ist ein grosser Merkspruch auf einem blauen Tafelbild aufgehängt, auf chinesisch und englisch:

„Be polite, friendly, honest and reliable“, heisst es da. „Cherish our health, beautify our environment and love our school“ und „Study diligently and hard: devote ourselves to our study. And develop ourselves in all aspects.“ Weiter werden grosse Männer wie Lincoln oder Bacon („Knowledge is power“) zitiert, oder der vor bald zwanzig Jahren verstorbene grosse chinesische Modernisierer und Staatsmann Deng Xiao Ping: „Educational undertakings must serve the needs of modernizations, face the world and look into the future.“ Schliesslich – natürlich – Konfuzius, mit einem allerdings erstaunlichen Zitat: „By asking we learn. It’s wise to announce one’s comprehension and to admit one’s confusion.“ Erstaunlich deshalb, weil er hier – vor 2500 Jahren – etwas fordert, was nach allgemeiner Ansicht vielen Chinesen auch heute noch schwerfällt: zuzugeben, dass man etwas nicht verstanden hat, und zu nachzufragen, das heisst auch selbständig zu denken. Das Zitat zeigt, wie wenig Konfuzius auf eine Formel reduziert werden kann, wie komplex sein Denken ist, es zeigt aber auch etwas vom Geist dieser Schule – der Rektor hat das Zitat bewusst ausgewählt.

Im Schulhaus hat man nicht den Eindruck von Stress und Hektik, obwohl die Schüler sehr lange Präsenzzeiten haben, manchmal abends bis 21 Uhr. Die Lehrpersonen sitzen tagsüber, wenn sie nicht Stunden haben, in ihren Büros, auch sie haben eine grosse Präsenzzeit, sind aber immer mal wieder auch nicht da oder mit ihrem Handy beschäftigt oder schlafen am Pult. Zehn bis 25 Wochenlektionen sind zu unterrichten neben Hausaufgabenaufsicht. Das ist je nachdem, was dazukommt, viel oder auch nicht so viel. Zwei Schülerinnen und ein Schüler der Abschlussklasse, mit denen ich am Freitag nach der Schule etwas trinke, klagen über die strenge Schule, die sie täglich bis neun Uhr abends mit Hausaufgaben traktiere und auch übers Wochenende, sie glauben, die Schüler in der Schweiz hätten es viel schöner. Alle drei waren schon mal in Deutschland, in den Ferien oder in einem Austausch. Sie schwärmen von England, USA, Deutschland, möchten gern einmal nach Hongkong gehen.

... link (0 Kommentare) ... comment

... older stories