Montag, 2. Februar 2015

Unfreiwilliger Epilog: Kafka war ein Realist

wernerbaumann, 11:27h

„Haben Sie beachtet, wie freundlich der Offizier zu uns war?“, sagte Ma Jiao, die Mitarbeiterin der Schule zu mir, als wir nach zwei Stunden das Büro verliessen. „Das ist ein gutes Zeichen.“ Dass Zeichen das einzige waren, was mir zur Beurteilung der Situation übrigblieb, musste ich bald begreifen.

Mein Flug von Xian nach Paris war auf nachts 1 Uhr terminiert. Alles war reibungslos gelaufen – der Transport zum Flughafen, das Einchecken (die nette Mitarbeiterin der chinesischen Airline hatte sogar den zu schweren Koffer durchgewinkt mit der Bemerkung, ich solle das nächste Mal besser schauen). Bei der Passkontrolle wurde mir bedeutet, mit dem Visum stimme etwas nicht. Ich holte meine Arbeitsbewilligung und die Kopie meiner temporären Niederlassungs- bewilligung aus dem Koffer und legte sie dem säuerlichen Beamten triumphierend hin. Der aber liess sich nicht beirren und rief einen Kollegen hinzu; dieser verschwand mit den Dokumenten und kam mit einem weiteren, offenbar höhergestellten, zurück, der schliesslich nach langem Hin und Her erklärte, ich könne nicht ausreisen. Weder mein Hinweis, dass ich ja gehen und nicht kommen wolle, noch meine Flüche auf Englisch und Schweizerdeutsch lösten die geringste Reaktion aus. Ein Anruf bei Ma Jiao und deren Gespräch mit den Beamten bewirkte ebenso wenig.

So stand ich um Mitternacht in der Halle des Flughafens, der eine Stunde weit weg von Xian liegt. Eine nette junge Dame der Airline, die für mich übersetzt hatte und der die ganze Geschichte furchtbar peinlich war, kümmerte sich anschliessend darum, dass mein Koffer zurückgeholt wurde und dass ich im Hotel am Flughafen ein vergünstigtes Zimmer erhielt. Ich schlief wenig und schlecht.

Am nächsten Morgen rief mich Ma Jiao an, sie komme zum Flughafen, wolle sich dort erkundigen, was das Problem sei, und hole mich dann ab. Um halb zehn teilte sie mir mit, sie warte immer noch, bis jemand erscheine; die Passkontrolle sei nicht besetzt, weil es zwischen acht Uhr und Mittag keine Auslandflüge gebe. Erst gegen Mittag kam sie, erklärte, es fehle mir offenbar ein Dokument; genau jenes,das sie im September mit mir hatte machen wollen (ich hatte dafür extra eine aktuelle elektronische Foto von mir machen lassen), das aber noch vor dem angesetzten Termin vom Amt für überflüssig erklärt worden war, da ich nur ein halbes Jahr in China bleibe. Nun musste das Ganze rekonstruiert werden, dafür musste ich mit ihr am Nachmittag auf das Ein- und Auswanderungsamt.

Dieses liegt etwa Dreiviertel Taxistunden von der Schule entfernt. In der Eingangshalle sassen und standen zahlreiche Wartende. Wir jedoch gingen an allen vorbei zum Lift und direkt in den 18. Stock, denn Ma Jiao hatte bereits am Vormittag alle ihre Beziehungen spielen lassen, insbesondere wertvoll sei ihre Tante, die irgendwo bei einem Amt arbeite und den hier zuständigen Abteilungsleiter kenne, so dass wir bevorzugt schnell behandelt würden. Ich hoffte am Abend via Peking fliegen zu können, so dass ich am nächsten Tag zu Hause wäre.

Im 18. Stock reihte sich Büro an Büro, jeweils von drei bis sechs Leuten an ihren Pulten besetzt, teils uniformiert, teils locker gekleidet. Die einen arbeiteten, die andern spielten mit ihren Handys. Wir setzten uns in ein Büro, in welchem verschiedene Menschen einen grossgewachsenen Mann an einem Pult bedrängten. Er hörte sich einen um den andern an, kopierte Ausweise und leitete sie in andere Büros weiter. Auch wir wurden in eines geschickt, wo ein Beamter sich zuerst lange mit Ma Jiao besprach, bevor der junge Offizier ins Spiel kam und uns übernahm. Dieser erstellte schliesslich ein Protokoll, das Ma Jiao mir übersetzte; ich musste unterschreiben und alle Zahlen und Namen mit einem roten Fingerabdruck beglaubigen. Im Büro mit vier Pulten - drei Männer, eine Frau -, das wie viele Räume hier ein wenig schmuddlig war, herrschte eine ruhige Stimmung, auch hier eine Mischung von Handy und Arbeit, ab und zu klingelte das Telefon. Da nun ein anderer Beamter mit Ma Jiao ein Protokoll erstellte,hatte der freundliche junge Offizier Zeit, mir nach rund 17 Stunden Verwirrung ansatzweise das Problem zu erklären: aufgrund eines Fehlers hätte ich seit Monaten quasi illegal in China gelebt, denn die Zahl 000 auf meinem Visum bedeute eigentlich 30, die Gültigkeit sei also nur 30 Tage. Das musste jetzt ausgebügelt werden (dazu gehört auch eine Busse für die Schule). Anschliessend wollte er – er konnte leidlich Englisch - mit mir über die Schweiz plaudern und dies und das wissen.Am Ende des Nachmittags war klar, das würde heute nicht fertig.

Ma Jiao hatte den Auftrag, eine ausführliche Darstellung der Schule einzureichen. Die würde sie in der Nacht machen und am nächsten Morgen sofort bringen. Die Schwierigkeit bestehe darin, erklärte sie mir, dass wir drei Unterschriften von drei Ebenen bräuchten. Das könne, wenn die Herren gerade im Büro seien, sehr schnell gehen, oder eben auch nicht. Normalerweise würden solche Fälle ein bis zwei Wochen dauern – ich erstarrte; aber dank der verschiedenen Beziehungen hätten sie zugesagt, es schnell und reibungslos zu erledigen – ich hoffte also auf den nächsten Tag: das war Freitag, dann kam das Wochenende ... Zwanzig Stunden, nachdem ich sie verlassen hatte, sass ich nun wieder in meiner geputzten leeren Wohnung mit zwei offenen Koffern und versuchte mich vom Schock zu erholen.

Den Freitag Morgen verbrachte Ma Jiao auf dem Amt. Es habe leider nichts genützt, berichtete sie am Nachmittag, sie sei den Beamten auf die Nerven gegangen, das sei eher kontraproduktiv, deshalb sei sie zurückgekommen. Es bleibe nichts, als über das Wochenende zu warten. Wir reservierten einen Flug für Montag abend. Die Schweizer Botschaft in Peking, die ich unterdessen angerufen hatte, erklärte mir freundlich, dass sie nichts für mich tun könne, denn in Visa-Angelegenheiten seien die Chinesen strikt. Der noch freundlichere Herr auf der chinesischen Botschaft in Bern fand die Angelegenheit auch komisch; nachdem er sich bei Ma Jiao kundig gemacht hatte, glaubte auch er, dass eine Intervention der Botschaft via das Aussenministerium in Peking die Behörden hier eher bockig machen könnte und wohl nichts zur Beschleunigung beitragen würde.

Also Wochenende. Bei der Verkürzung halfen am Samstag ein amüsantes Konzert der Pekinger Philharmonie und am Sonntag ein Nachtessen bei einer jungen Kollegin zu Hause, deren Vater sich und mir ausdauernd Schnaps nachschenkte.

Heute Montag Mittag berichtete Ma Jiao, dass die Unterschriften von zwei Ebenen erreicht seien, bevor die dritte gegeben werde, müsse aber noch der Direktor der Schule zum Amt und seine Einvernahme protokolliert werden. Es reiche also auch heute leider nicht. Übermorgen ist der wichtigste Anlass des Jahres für meine Frau, auf den hin meine Rückreise terminiert war: Sie wird als Grossratspräsidentin ihre Antrittsrede halten und am Abend gefeiert. Den Vormittag hab ich mal schon verpasst. Ich hoffe also unruhig auf morgen – mit 80-90% Sicherheit sei die Sache morgen erledigt, sagt Ma Jiao. Ein anderes Zeichen habe ich nicht.

P. S. Typisch China? Ich weiss es nicht. Vermutlich könnte man in vielen Ländern, auch in Europa, ähnliches erleben. Immerhin: Im Gegensatz zu Russland, wo ich vor ein paar Jahren auf der Polizei nur angebrüllt wurde, weil ich bestohlen worden war, waren alle involvierten Personen korrekt oder sogar freundlich (bis jetzt ...).

Mein Flug von Xian nach Paris war auf nachts 1 Uhr terminiert. Alles war reibungslos gelaufen – der Transport zum Flughafen, das Einchecken (die nette Mitarbeiterin der chinesischen Airline hatte sogar den zu schweren Koffer durchgewinkt mit der Bemerkung, ich solle das nächste Mal besser schauen). Bei der Passkontrolle wurde mir bedeutet, mit dem Visum stimme etwas nicht. Ich holte meine Arbeitsbewilligung und die Kopie meiner temporären Niederlassungs- bewilligung aus dem Koffer und legte sie dem säuerlichen Beamten triumphierend hin. Der aber liess sich nicht beirren und rief einen Kollegen hinzu; dieser verschwand mit den Dokumenten und kam mit einem weiteren, offenbar höhergestellten, zurück, der schliesslich nach langem Hin und Her erklärte, ich könne nicht ausreisen. Weder mein Hinweis, dass ich ja gehen und nicht kommen wolle, noch meine Flüche auf Englisch und Schweizerdeutsch lösten die geringste Reaktion aus. Ein Anruf bei Ma Jiao und deren Gespräch mit den Beamten bewirkte ebenso wenig.

So stand ich um Mitternacht in der Halle des Flughafens, der eine Stunde weit weg von Xian liegt. Eine nette junge Dame der Airline, die für mich übersetzt hatte und der die ganze Geschichte furchtbar peinlich war, kümmerte sich anschliessend darum, dass mein Koffer zurückgeholt wurde und dass ich im Hotel am Flughafen ein vergünstigtes Zimmer erhielt. Ich schlief wenig und schlecht.

Am nächsten Morgen rief mich Ma Jiao an, sie komme zum Flughafen, wolle sich dort erkundigen, was das Problem sei, und hole mich dann ab. Um halb zehn teilte sie mir mit, sie warte immer noch, bis jemand erscheine; die Passkontrolle sei nicht besetzt, weil es zwischen acht Uhr und Mittag keine Auslandflüge gebe. Erst gegen Mittag kam sie, erklärte, es fehle mir offenbar ein Dokument; genau jenes,das sie im September mit mir hatte machen wollen (ich hatte dafür extra eine aktuelle elektronische Foto von mir machen lassen), das aber noch vor dem angesetzten Termin vom Amt für überflüssig erklärt worden war, da ich nur ein halbes Jahr in China bleibe. Nun musste das Ganze rekonstruiert werden, dafür musste ich mit ihr am Nachmittag auf das Ein- und Auswanderungsamt.

Dieses liegt etwa Dreiviertel Taxistunden von der Schule entfernt. In der Eingangshalle sassen und standen zahlreiche Wartende. Wir jedoch gingen an allen vorbei zum Lift und direkt in den 18. Stock, denn Ma Jiao hatte bereits am Vormittag alle ihre Beziehungen spielen lassen, insbesondere wertvoll sei ihre Tante, die irgendwo bei einem Amt arbeite und den hier zuständigen Abteilungsleiter kenne, so dass wir bevorzugt schnell behandelt würden. Ich hoffte am Abend via Peking fliegen zu können, so dass ich am nächsten Tag zu Hause wäre.

Im 18. Stock reihte sich Büro an Büro, jeweils von drei bis sechs Leuten an ihren Pulten besetzt, teils uniformiert, teils locker gekleidet. Die einen arbeiteten, die andern spielten mit ihren Handys. Wir setzten uns in ein Büro, in welchem verschiedene Menschen einen grossgewachsenen Mann an einem Pult bedrängten. Er hörte sich einen um den andern an, kopierte Ausweise und leitete sie in andere Büros weiter. Auch wir wurden in eines geschickt, wo ein Beamter sich zuerst lange mit Ma Jiao besprach, bevor der junge Offizier ins Spiel kam und uns übernahm. Dieser erstellte schliesslich ein Protokoll, das Ma Jiao mir übersetzte; ich musste unterschreiben und alle Zahlen und Namen mit einem roten Fingerabdruck beglaubigen. Im Büro mit vier Pulten - drei Männer, eine Frau -, das wie viele Räume hier ein wenig schmuddlig war, herrschte eine ruhige Stimmung, auch hier eine Mischung von Handy und Arbeit, ab und zu klingelte das Telefon. Da nun ein anderer Beamter mit Ma Jiao ein Protokoll erstellte,hatte der freundliche junge Offizier Zeit, mir nach rund 17 Stunden Verwirrung ansatzweise das Problem zu erklären: aufgrund eines Fehlers hätte ich seit Monaten quasi illegal in China gelebt, denn die Zahl 000 auf meinem Visum bedeute eigentlich 30, die Gültigkeit sei also nur 30 Tage. Das musste jetzt ausgebügelt werden (dazu gehört auch eine Busse für die Schule). Anschliessend wollte er – er konnte leidlich Englisch - mit mir über die Schweiz plaudern und dies und das wissen.Am Ende des Nachmittags war klar, das würde heute nicht fertig.

Ma Jiao hatte den Auftrag, eine ausführliche Darstellung der Schule einzureichen. Die würde sie in der Nacht machen und am nächsten Morgen sofort bringen. Die Schwierigkeit bestehe darin, erklärte sie mir, dass wir drei Unterschriften von drei Ebenen bräuchten. Das könne, wenn die Herren gerade im Büro seien, sehr schnell gehen, oder eben auch nicht. Normalerweise würden solche Fälle ein bis zwei Wochen dauern – ich erstarrte; aber dank der verschiedenen Beziehungen hätten sie zugesagt, es schnell und reibungslos zu erledigen – ich hoffte also auf den nächsten Tag: das war Freitag, dann kam das Wochenende ... Zwanzig Stunden, nachdem ich sie verlassen hatte, sass ich nun wieder in meiner geputzten leeren Wohnung mit zwei offenen Koffern und versuchte mich vom Schock zu erholen.

Den Freitag Morgen verbrachte Ma Jiao auf dem Amt. Es habe leider nichts genützt, berichtete sie am Nachmittag, sie sei den Beamten auf die Nerven gegangen, das sei eher kontraproduktiv, deshalb sei sie zurückgekommen. Es bleibe nichts, als über das Wochenende zu warten. Wir reservierten einen Flug für Montag abend. Die Schweizer Botschaft in Peking, die ich unterdessen angerufen hatte, erklärte mir freundlich, dass sie nichts für mich tun könne, denn in Visa-Angelegenheiten seien die Chinesen strikt. Der noch freundlichere Herr auf der chinesischen Botschaft in Bern fand die Angelegenheit auch komisch; nachdem er sich bei Ma Jiao kundig gemacht hatte, glaubte auch er, dass eine Intervention der Botschaft via das Aussenministerium in Peking die Behörden hier eher bockig machen könnte und wohl nichts zur Beschleunigung beitragen würde.

Also Wochenende. Bei der Verkürzung halfen am Samstag ein amüsantes Konzert der Pekinger Philharmonie und am Sonntag ein Nachtessen bei einer jungen Kollegin zu Hause, deren Vater sich und mir ausdauernd Schnaps nachschenkte.

Heute Montag Mittag berichtete Ma Jiao, dass die Unterschriften von zwei Ebenen erreicht seien, bevor die dritte gegeben werde, müsse aber noch der Direktor der Schule zum Amt und seine Einvernahme protokolliert werden. Es reiche also auch heute leider nicht. Übermorgen ist der wichtigste Anlass des Jahres für meine Frau, auf den hin meine Rückreise terminiert war: Sie wird als Grossratspräsidentin ihre Antrittsrede halten und am Abend gefeiert. Den Vormittag hab ich mal schon verpasst. Ich hoffe also unruhig auf morgen – mit 80-90% Sicherheit sei die Sache morgen erledigt, sagt Ma Jiao. Ein anderes Zeichen habe ich nicht.

P. S. Typisch China? Ich weiss es nicht. Vermutlich könnte man in vielen Ländern, auch in Europa, ähnliches erleben. Immerhin: Im Gegensatz zu Russland, wo ich vor ein paar Jahren auf der Polizei nur angebrüllt wurde, weil ich bestohlen worden war, waren alle involvierten Personen korrekt oder sogar freundlich (bis jetzt ...).

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 24. Januar 2015

Entspannt unter rigider Diktatur?

wernerbaumann, 10:43h

Ich habe hier in Xian – wie im letzten Beitrag beschrieben - eine recht entspannte Gesellschaft kennengelernt. Wie geht das zusammen mit der Tatsache, dass China eine Einparteiendiktatur ist, welche nach der Meinung fast aller westlichen Medien die Schraube in Sachen Zensur und Unterdrückung von Kritikern in den letzten Jahren eher angezogen hat?

Ich versuche im folgenden nicht eine politische Einschätzung der jetzigen Situation zu geben. Ich möchte hier auch nicht zu einer Kritik der westlichen Berichterstattung über China ausholen – obwohl ich mich manchmal schon gewundert habe: Am Tag, nachdem ich die grosse Freiluft-Weihnachtsfeier der Katholiken besucht habe und die ganze Innenstadt von feiernden Chinesen überfüllt war, las ich im SPIEGEL, die chinesische Führung wolle Weihnachten unterdrücken. Und jetzt Ende Januar berichten die meisten deutschsprachigen Zeitungen, dass der Smog in Chinas Städten unerträglich sei - hier in Xian ist aber gerade dieses Jahr das Gegenteil der Fall: seit drei Monaten fast immer schönes Wetter, an drei Vierteln der Tage scheint die Sonne; dass es viel schöner als üblich sei, sagen hier alle – ob wegen des milden Winters oder wegen der Massnahmen gegen die Luftverschmutzung, weiss niemand. Einmal mehr gilt es die Grösse des Landes zu bedenken. Wenn in irgendeiner ostchinesischen Stadt die Weihnachtsfeierlichkeiten behindert werden, so ist das nicht China, und wenn es in Peking Smog hat, so heisst das noch nicht, dass es überall so ist.

Keine politische Einschätzung also, nur ein paar Beobachtungen aus der Froschperspektive in einem der eher ärmeren Stadtteile einer chinesischen Grossstadt.

Beobachtung 1: Das chinesische Regime mischt sich wenig ins Alltagsleben der Bevölkerung ein. Alle Chinesinnen und Chinesen, die ich danach gefragt habe, sagten, sie fühlten sich frei in ihrer Lebensgestaltung; und das ist den meisten jüngeren Menschen wichtig.„Ich betätige mich ja nicht politisch“, fügt eine Kollegin hinzu. Und das wollen die wenigsten. 80% der Leute interessierten sich nicht für Politik, meint sie, und die restlichen sind zwar da und dort skeptisch, aber sie wollen oder können sich nicht grundsätzlich oppositionell engagieren. Es gibt keine Plattform dafür und keine Tradition: Gesellschaftliche Organisation ausserhalb staatlicher Strukturen hat es in China nie gegeben, mit Ausnahme periodisch aufflackernder Geheimgesellschaften, die oft mit Unruhen in Verbindung gebracht werden und daher nicht positiv konnotiert sind.

Trittsicherer Löwe – zwei Akrobaten bewegen sich virtuos auf Säulen, um Kunden für ein Geschäft anzulocken

Beobachtung 2: Teilpolitiken (Baupolitik, Umweltpolitik) werden durchaus kontrovers diskutiert. Man darf einfach den Kaiser - die Partei(herrschaft) – nicht kritisieren und infrage stellen. Man ist es im übrigen seit Jahrtausenden gewohnt, gewisse Dinge hinzunehmen. Typisch die Bemerkung einer jungen Kollegin zu den Forderungen der Studenten in Hongkong nach offener demokratischer Wahl des Stadtchefs: Sie sei einverstanden, finde es aber nicht so wichtig; schliesslich würden die Hongkonger am Ende so oder so einen Chef haben, und sie könnten ja leben, wie sie wollen.

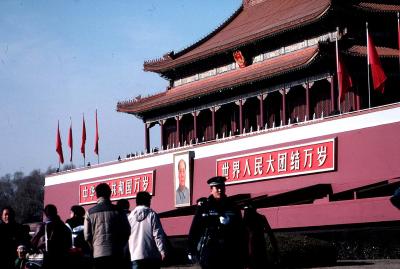

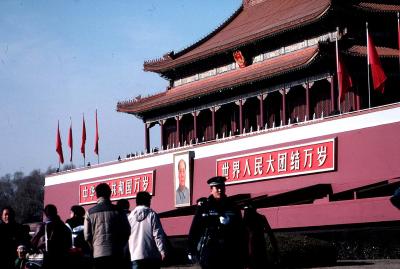

Natürlich, es gibt gute und schlechte Kaiser: In einer Klasse, mit der ich das bespreche, sind die Meinungen einhellig: Mao sehen sie nicht positiv, vor allem die Kulturrevolution nicht, Deng Xiao Ping hingegen geniesst einen sehr guten Ruf, und der aktuelle Staats- und Parteichef Xi Jinping ist äusserst beliebt. Schon nach zwei Jahren im Amt wird er von den Schülern mit seinem Spitznamen Onkel Xi bezeichnet. Seine Antikorruptionskampagne ebenso wie die neuen wirtschaftlichen Ziele inklusive Umweltschutz werden von allen Gesprächspartnern einhellig als positiv gewertet; es wird ihm ernsthaftes Engagement für die Bevölkerung attestiert.

Beobachtung 3: Überhaupt wird von vielen gewürdigt, dass die Behörden Anstrengungen für das Allgemeinwohl unternähmen, gerade zum Beispiel im Bereich der viel kritisierten Luftverschmutzung. Das Allgemeinwohl ist wichtiger als individuelle Menschenrechte. Dass einzelne unterdrückt, dass Meinungen zensuriert werden, ist für viele eine Nebensache. Wenn man danach fragt, so sagen die einen, sie vertrauten der Regierung, dass sie das Richtige mache, die andern meinen, sie seien wohl dagegen – aber sie könnten ja eh nichts dagegen machen, also regten sie sich lieber nicht auf.

Frau führt ihre zwei Hähne mit einem Kinderwagen im Park spazieren

Solche Haltungen trifft man auch bei Leuten, die sich durchaus individualistisch am Rand der Gesellschaft sehen. Ich möchte deshalb als letzte Beobachtung zwei solche jungen Menschen, die ich etwas näher kennenlernte, kurz beschreiben. Es geht dabei nicht mehr direkt um das Titel-Thema – indirekt aber sehr wohl.

Im einzigen italienischen Restaurant in Xian, wo man eine essbare Pizza bekommt, serviert chinesisches Personal. Auch die Gäste sind hauptsächlich Chinesen. Während alle vor und zwischen dem Essen auf ihre iPhones starren, lese ich in einem Gedichtband. Die junge Bedienung interessiert sich, was ich lese und ist ganz entzückt, dass ich Gedichte von Li Bai lese, einem der berühmtesten chinesischen Dichter aus der Tang-Zeit (8.Jh.). Den liebe sie sehr, er sei – ihr Englischwortschatz ist sehr knapp bemessen – so „talented“. Sie empfiehlt mir andere Dichter, alle mehr als tausend Jahre alt. Auf die Frage, ob sie diese Dichter aus der Schule kenne, antwortet sie: „Alle Chinesen kennen sie.“

Dass Jie, die junge Frau Mitte zwanzig, nicht ganz repräsentativ für die heutige chinesische Jugend sein dürfte, stellt sich heraus, als wir bei meinen nächsten Besuchen weiter ins Gespräch kommen. Immer interessiert es sie, was ich lese. Sie habe Biotechnik studiert, aber die Arbeit am Computer habe ihr nicht gefallen; die Arbeitskolleginnen hätten sich nur fürs Geldverdienen interessiert und wie sie zu einem wohlhabenden Mann kämen, aber keine Bücher gelesen. Deshalb arbeite sie lieber hier im Service Teilzeit – da könne sie wenigstens ihr Englisch verbessern, weil viele Ausländer hier verkehren, und sie habe so genügend Zeit zum Lesen. Nach einer unglücklichen Jugend als drittes, nicht erwünschtes Kind der Familie, habe sie eines Tages die Bücher lieben gelernt, in denen sie nach dem Sinn des Lebens suche.

Sie lese auch deutsche Schriftsteller in chinesischer Übersetzung, erzählt Li einmal und schreibt mir die Namen auf einen Zettel: Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Goethes Faust sei interessant, ob ich ihr weitere Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts empfehlen könne. Sofort gibt sie die Schriftstellernamen hinter der Theke ein, um Übersetzungen zu suchen; leider habe sie nur Schiller gefunden, die andern nicht; der sei doch ein gutaussehender Mann, der früh gestorben und mit Goethe befreundet gewesen sei. Sie erbittet Ratschläge zum Lesen. Bei etlichen von mir empfohlenen Romanen – „the bigger the better“, meint sie – winkt sie allerdings ab: Tolstoi (Krieg und Frieden, Anna Karenina) kenne sie schon, bei Dostojewski sei sie grad an den Brüdern Karamasov.

Li arbeitet als Kellnerin, auch wenn das wenig Ansehen habe und man relativ wenig verdiene und die Eltern das missbilligten. Ihr Ziel – so erläutert sie in weiteren Gesprächen - sei ein ganz einfaches, unauffälliges Leben: wenig scheinen, viel sein - nach dem Vorbild einer Figur aus einem französischen Film bzw. Roman. Am Ende des Lebens möchte sie sich nicht sagen müssen, das Wichtigste verpasst zu haben. Sie schwärmt von europäischer Literatur und chinesischer Philosophie der Antike (Zhuangzi). Überhaupt ist ihr China wichtig, ins Ausland zu gehen, reizt sie nicht. Politik interessiert sie nicht, weder chinesische noch internationale. Nur Literatur, Philosophie und Geschichte.

In diesem Punkt unterscheidet sie sich von ihrem Kollegen und Freund Luo, der ihr sonst in vielem ähnlich ist. Ich habe die beiden zweimal zum Mittagessen in ein Restaurant eingeladen und mich mit ihnen unterhalten. Luo, der gut Englisch kann, fällt auf mit seinen langen, zu einem Rossschwanz gebundenen Haaren, was hier noch seltener ist als in Europa – das eben sei ein Stück seiner Freiheit, meint er schmunzelnd. Er lese Zeitung und informiere sich, ohne sich beteiligen zu wollen. Studierter Psychologe, arbeitet auch er als Kellner, weil ihm das viel Freiheit lasse – die Psychologie habe ihn eigentlich nur interessiert, um seine persönlichen Probleme zu verstehen, jetzt fände er sie langweilig. Wichtig ist ihm, so zu leben, wie er will – während des Studiums habe er Magengeschwüre gehabt, jetzt gehe es ihm gut. Was nachher komme – in China ist es nicht üblich, länger als bis dreissig im Service zu arbeiten – lasse er auf sich zukommen; man werde sehen, was es werde. Er kann sich auch vorstellen in Europa Philosophie zu studieren, wenn sich die Möglichkeit ergäbe.

Luo sieht die chinesische Entwicklung kritisch, überraschenderweise aus marxistischer Sicht. Er habe Marx mit Interesse gelesen und glaubt, niemand aus der Führung habe ihn gelesen oder verstanden. Die Diskrepanz zwischen der kommunistischen Etikette und der kapitalistischen Politik sei problematisch, zumal die Unterschiede zwischen Arm und Reich zunähmen. Das werde früher oder später zu Umwälzungen führen müssen; wann und wie, ob gewaltsame oder friedliche Revolution, das wisse er nicht. Er ist nicht politisch aktiv, würde sich aber auf die Seite einer solchen Revolution stellen. Er hält die sozialen Gegensätze für das wichtigere Problem von China als die fehlende Meinungs- und Pressefreiheit. Es sei ohnehin schwierig, zu urteilen und die Wahrheit zu erkennen. Es mache ihm schon so grosse Schwierigkeiten, vergangene Ereignisse wie Maos Politik oder das Tienanmen-Massaker von 1989 zu beurteilen, würden doch zum Beispiel seine Eltern und Grosseltern viel positiver über die 1960er Jahre berichten, als sie heute dargestellt würden. Es heisse etwa, es seien Millionen während des Grossen Sprungs nach vorn verhungert, aber niemand aus seiner Verwandtschaft habe so etwas beobachtet oder jemand gekannt, der verhungert sei. Was solle er da glauben? Deshalb freut er sich fast ein bisschen auf die seiner Ansicht nach kommende Revolution: so etwas selbst zu erleben, müsse interessant sein.

Für beide ist die Gestaltung ihres Lebens das Wichtigste; und sie fühlen sich darin nicht eingeschränkt in China – ausser ein Stück weit von ihren Eltern, zu denen sie aber auf Distanz gehen und von denen sie sich nichts sagen lassen. Deshalb denken sie auch nicht daran wegzugehen. Verschiedene Gegenden Chinas zu sehen hingegen ist Luo wichtig. Deshalb ist er im Sommer aus seiner Heimatstadt Shanghai nach Xian gekommen – er wollte den Norden kennenlernen. Ihre postmaterialistische Haltung, meinen die beiden, sei allerdings die Haltung einer Minderheit der chinesischen Jugend – sie halten sich in keiner Weise für repräsentativ, sie wollen es auch nicht sein.

Dies ist der letzte Eintrag. In ein paar Tagen reise ich nach Hause. An den Schluss möchte ich ein Bild der älteren Dame setzen, die jeden Tag ganz für sich allein in unserem Hof singt und tanzt, mit den Nachbarn plaudert und mich immer fröhlich grüsst.

Ich versuche im folgenden nicht eine politische Einschätzung der jetzigen Situation zu geben. Ich möchte hier auch nicht zu einer Kritik der westlichen Berichterstattung über China ausholen – obwohl ich mich manchmal schon gewundert habe: Am Tag, nachdem ich die grosse Freiluft-Weihnachtsfeier der Katholiken besucht habe und die ganze Innenstadt von feiernden Chinesen überfüllt war, las ich im SPIEGEL, die chinesische Führung wolle Weihnachten unterdrücken. Und jetzt Ende Januar berichten die meisten deutschsprachigen Zeitungen, dass der Smog in Chinas Städten unerträglich sei - hier in Xian ist aber gerade dieses Jahr das Gegenteil der Fall: seit drei Monaten fast immer schönes Wetter, an drei Vierteln der Tage scheint die Sonne; dass es viel schöner als üblich sei, sagen hier alle – ob wegen des milden Winters oder wegen der Massnahmen gegen die Luftverschmutzung, weiss niemand. Einmal mehr gilt es die Grösse des Landes zu bedenken. Wenn in irgendeiner ostchinesischen Stadt die Weihnachtsfeierlichkeiten behindert werden, so ist das nicht China, und wenn es in Peking Smog hat, so heisst das noch nicht, dass es überall so ist.

Keine politische Einschätzung also, nur ein paar Beobachtungen aus der Froschperspektive in einem der eher ärmeren Stadtteile einer chinesischen Grossstadt.

Beobachtung 1: Das chinesische Regime mischt sich wenig ins Alltagsleben der Bevölkerung ein. Alle Chinesinnen und Chinesen, die ich danach gefragt habe, sagten, sie fühlten sich frei in ihrer Lebensgestaltung; und das ist den meisten jüngeren Menschen wichtig.„Ich betätige mich ja nicht politisch“, fügt eine Kollegin hinzu. Und das wollen die wenigsten. 80% der Leute interessierten sich nicht für Politik, meint sie, und die restlichen sind zwar da und dort skeptisch, aber sie wollen oder können sich nicht grundsätzlich oppositionell engagieren. Es gibt keine Plattform dafür und keine Tradition: Gesellschaftliche Organisation ausserhalb staatlicher Strukturen hat es in China nie gegeben, mit Ausnahme periodisch aufflackernder Geheimgesellschaften, die oft mit Unruhen in Verbindung gebracht werden und daher nicht positiv konnotiert sind.

Trittsicherer Löwe – zwei Akrobaten bewegen sich virtuos auf Säulen, um Kunden für ein Geschäft anzulocken

Beobachtung 2: Teilpolitiken (Baupolitik, Umweltpolitik) werden durchaus kontrovers diskutiert. Man darf einfach den Kaiser - die Partei(herrschaft) – nicht kritisieren und infrage stellen. Man ist es im übrigen seit Jahrtausenden gewohnt, gewisse Dinge hinzunehmen. Typisch die Bemerkung einer jungen Kollegin zu den Forderungen der Studenten in Hongkong nach offener demokratischer Wahl des Stadtchefs: Sie sei einverstanden, finde es aber nicht so wichtig; schliesslich würden die Hongkonger am Ende so oder so einen Chef haben, und sie könnten ja leben, wie sie wollen.

Natürlich, es gibt gute und schlechte Kaiser: In einer Klasse, mit der ich das bespreche, sind die Meinungen einhellig: Mao sehen sie nicht positiv, vor allem die Kulturrevolution nicht, Deng Xiao Ping hingegen geniesst einen sehr guten Ruf, und der aktuelle Staats- und Parteichef Xi Jinping ist äusserst beliebt. Schon nach zwei Jahren im Amt wird er von den Schülern mit seinem Spitznamen Onkel Xi bezeichnet. Seine Antikorruptionskampagne ebenso wie die neuen wirtschaftlichen Ziele inklusive Umweltschutz werden von allen Gesprächspartnern einhellig als positiv gewertet; es wird ihm ernsthaftes Engagement für die Bevölkerung attestiert.

Beobachtung 3: Überhaupt wird von vielen gewürdigt, dass die Behörden Anstrengungen für das Allgemeinwohl unternähmen, gerade zum Beispiel im Bereich der viel kritisierten Luftverschmutzung. Das Allgemeinwohl ist wichtiger als individuelle Menschenrechte. Dass einzelne unterdrückt, dass Meinungen zensuriert werden, ist für viele eine Nebensache. Wenn man danach fragt, so sagen die einen, sie vertrauten der Regierung, dass sie das Richtige mache, die andern meinen, sie seien wohl dagegen – aber sie könnten ja eh nichts dagegen machen, also regten sie sich lieber nicht auf.

Frau führt ihre zwei Hähne mit einem Kinderwagen im Park spazieren

Solche Haltungen trifft man auch bei Leuten, die sich durchaus individualistisch am Rand der Gesellschaft sehen. Ich möchte deshalb als letzte Beobachtung zwei solche jungen Menschen, die ich etwas näher kennenlernte, kurz beschreiben. Es geht dabei nicht mehr direkt um das Titel-Thema – indirekt aber sehr wohl.

Im einzigen italienischen Restaurant in Xian, wo man eine essbare Pizza bekommt, serviert chinesisches Personal. Auch die Gäste sind hauptsächlich Chinesen. Während alle vor und zwischen dem Essen auf ihre iPhones starren, lese ich in einem Gedichtband. Die junge Bedienung interessiert sich, was ich lese und ist ganz entzückt, dass ich Gedichte von Li Bai lese, einem der berühmtesten chinesischen Dichter aus der Tang-Zeit (8.Jh.). Den liebe sie sehr, er sei – ihr Englischwortschatz ist sehr knapp bemessen – so „talented“. Sie empfiehlt mir andere Dichter, alle mehr als tausend Jahre alt. Auf die Frage, ob sie diese Dichter aus der Schule kenne, antwortet sie: „Alle Chinesen kennen sie.“

Dass Jie, die junge Frau Mitte zwanzig, nicht ganz repräsentativ für die heutige chinesische Jugend sein dürfte, stellt sich heraus, als wir bei meinen nächsten Besuchen weiter ins Gespräch kommen. Immer interessiert es sie, was ich lese. Sie habe Biotechnik studiert, aber die Arbeit am Computer habe ihr nicht gefallen; die Arbeitskolleginnen hätten sich nur fürs Geldverdienen interessiert und wie sie zu einem wohlhabenden Mann kämen, aber keine Bücher gelesen. Deshalb arbeite sie lieber hier im Service Teilzeit – da könne sie wenigstens ihr Englisch verbessern, weil viele Ausländer hier verkehren, und sie habe so genügend Zeit zum Lesen. Nach einer unglücklichen Jugend als drittes, nicht erwünschtes Kind der Familie, habe sie eines Tages die Bücher lieben gelernt, in denen sie nach dem Sinn des Lebens suche.

Sie lese auch deutsche Schriftsteller in chinesischer Übersetzung, erzählt Li einmal und schreibt mir die Namen auf einen Zettel: Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Goethes Faust sei interessant, ob ich ihr weitere Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts empfehlen könne. Sofort gibt sie die Schriftstellernamen hinter der Theke ein, um Übersetzungen zu suchen; leider habe sie nur Schiller gefunden, die andern nicht; der sei doch ein gutaussehender Mann, der früh gestorben und mit Goethe befreundet gewesen sei. Sie erbittet Ratschläge zum Lesen. Bei etlichen von mir empfohlenen Romanen – „the bigger the better“, meint sie – winkt sie allerdings ab: Tolstoi (Krieg und Frieden, Anna Karenina) kenne sie schon, bei Dostojewski sei sie grad an den Brüdern Karamasov.

Li arbeitet als Kellnerin, auch wenn das wenig Ansehen habe und man relativ wenig verdiene und die Eltern das missbilligten. Ihr Ziel – so erläutert sie in weiteren Gesprächen - sei ein ganz einfaches, unauffälliges Leben: wenig scheinen, viel sein - nach dem Vorbild einer Figur aus einem französischen Film bzw. Roman. Am Ende des Lebens möchte sie sich nicht sagen müssen, das Wichtigste verpasst zu haben. Sie schwärmt von europäischer Literatur und chinesischer Philosophie der Antike (Zhuangzi). Überhaupt ist ihr China wichtig, ins Ausland zu gehen, reizt sie nicht. Politik interessiert sie nicht, weder chinesische noch internationale. Nur Literatur, Philosophie und Geschichte.

In diesem Punkt unterscheidet sie sich von ihrem Kollegen und Freund Luo, der ihr sonst in vielem ähnlich ist. Ich habe die beiden zweimal zum Mittagessen in ein Restaurant eingeladen und mich mit ihnen unterhalten. Luo, der gut Englisch kann, fällt auf mit seinen langen, zu einem Rossschwanz gebundenen Haaren, was hier noch seltener ist als in Europa – das eben sei ein Stück seiner Freiheit, meint er schmunzelnd. Er lese Zeitung und informiere sich, ohne sich beteiligen zu wollen. Studierter Psychologe, arbeitet auch er als Kellner, weil ihm das viel Freiheit lasse – die Psychologie habe ihn eigentlich nur interessiert, um seine persönlichen Probleme zu verstehen, jetzt fände er sie langweilig. Wichtig ist ihm, so zu leben, wie er will – während des Studiums habe er Magengeschwüre gehabt, jetzt gehe es ihm gut. Was nachher komme – in China ist es nicht üblich, länger als bis dreissig im Service zu arbeiten – lasse er auf sich zukommen; man werde sehen, was es werde. Er kann sich auch vorstellen in Europa Philosophie zu studieren, wenn sich die Möglichkeit ergäbe.

Luo sieht die chinesische Entwicklung kritisch, überraschenderweise aus marxistischer Sicht. Er habe Marx mit Interesse gelesen und glaubt, niemand aus der Führung habe ihn gelesen oder verstanden. Die Diskrepanz zwischen der kommunistischen Etikette und der kapitalistischen Politik sei problematisch, zumal die Unterschiede zwischen Arm und Reich zunähmen. Das werde früher oder später zu Umwälzungen führen müssen; wann und wie, ob gewaltsame oder friedliche Revolution, das wisse er nicht. Er ist nicht politisch aktiv, würde sich aber auf die Seite einer solchen Revolution stellen. Er hält die sozialen Gegensätze für das wichtigere Problem von China als die fehlende Meinungs- und Pressefreiheit. Es sei ohnehin schwierig, zu urteilen und die Wahrheit zu erkennen. Es mache ihm schon so grosse Schwierigkeiten, vergangene Ereignisse wie Maos Politik oder das Tienanmen-Massaker von 1989 zu beurteilen, würden doch zum Beispiel seine Eltern und Grosseltern viel positiver über die 1960er Jahre berichten, als sie heute dargestellt würden. Es heisse etwa, es seien Millionen während des Grossen Sprungs nach vorn verhungert, aber niemand aus seiner Verwandtschaft habe so etwas beobachtet oder jemand gekannt, der verhungert sei. Was solle er da glauben? Deshalb freut er sich fast ein bisschen auf die seiner Ansicht nach kommende Revolution: so etwas selbst zu erleben, müsse interessant sein.

Für beide ist die Gestaltung ihres Lebens das Wichtigste; und sie fühlen sich darin nicht eingeschränkt in China – ausser ein Stück weit von ihren Eltern, zu denen sie aber auf Distanz gehen und von denen sie sich nichts sagen lassen. Deshalb denken sie auch nicht daran wegzugehen. Verschiedene Gegenden Chinas zu sehen hingegen ist Luo wichtig. Deshalb ist er im Sommer aus seiner Heimatstadt Shanghai nach Xian gekommen – er wollte den Norden kennenlernen. Ihre postmaterialistische Haltung, meinen die beiden, sei allerdings die Haltung einer Minderheit der chinesischen Jugend – sie halten sich in keiner Weise für repräsentativ, sie wollen es auch nicht sein.

Dies ist der letzte Eintrag. In ein paar Tagen reise ich nach Hause. An den Schluss möchte ich ein Bild der älteren Dame setzen, die jeden Tag ganz für sich allein in unserem Hof singt und tanzt, mit den Nachbarn plaudert und mich immer fröhlich grüsst.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 10. Januar 2015

Eine erstaunlich gelassene Gesellschaft

wernerbaumann, 16:20h

Mein China-Aufenthalt neigt sich dem Ende zu – Zeit, ein paar Erfahrungen zusammenzufassen. Hier ein paar Überlegungen zur Gesellschaft. Was für eine Gesellschaft erlebt man, wenn man ein halbes Jahr in einer typischen chinesischen Grossstadt – und das ist Xian – lebt?

Mein Eindruck: eine erstaunlich gelassene Gesellschaft. Erstaunlich deshalb, weil China sich in einer ungeheuren Transformation befindet, die sich zudem in vergleichsweise enormem Tempo vollzieht (ein grosser Teil der Bevölkerung von Xian z. B., das sieht und spürt man, wohnt noch nicht lange in der Stadt). Und doch erlebt man im Alltag wenig Konflikte, kaum Aggressivität. Man hat den Eindruck, da arbeite eine Gesellschaft teils zielstrebig und geschäftig, teils eher gemächlich daran, weiterzukommen, und viele scheinen den neuen, oft bescheidenen Wohlstand zu geniessen. Sie fühlen sich wenig eingeschränkt im täglichen Leben; wo Vorschriften als lästig erlebt werden, werden sie auch mal ignoriert (Verkehr, Rauchverbot), sonst ergibt man sich gelassen ins Unvermeidliche: dass seit den Terroranschlägen uiguischer Separatisten vor zwei Jahren jede Tasche in jeder U-Bahn-Station durch den Security-Scan muss – ist halt so.

Einschränkend ist freilich festzuhalten: Was ich erlebt habe, ist nicht „die“ chinesische Gesellschaft, wenn es denn so etwas überhaupt gibt. Ich habe eine Stadt in einem riesigen und vielfältigen Land erlebt, und ich habe ein paar Menschen von mehr als einer Milliarde kennengelernt – darunter weder die ärmsten noch die reichen, niemand aus der bestimmenden politischen Elite. Es ist ein Blick aus einer sehr eingeschränkten Perspektive, angereichert durch Lektüre.

Wo steht diese Gesellschaft im Modernisierungsprozess? Wie stark ist die konfuzianische Prägung noch? Ist die Gesellschaft auf dem Weg zur Individualisierung und damit auch ein Stück weit zur Verwestlichung? Oder bildet sich hier eine neue, chinesische Spielart der Moderne heraus? Mit diesen Fragen beschäftigen sich unzählige Bücher. Meine beschränkten Beobachtungen ergeben – natürlich – keine klare Antwort; je mehr Einblick man hat, desto mehr verschwimmen die Konturen.

Ausgangspunkt war die traditionelle konfuzianische Gesellschaft, die der Kommunismus nur teilweise verändert, aber nicht grundlegend umgeprägt hat. Die gesellschaftliche Textur war immer kollektiv, die Rechte des Einzelnen spielten immer eine untergeord-nete Rolle. Das heisst nicht, dass die Chinesen Herdenmenschen (gewesen) wären; die Psyche des Einzelnen war häufig durch den Daoismus geprägt, der durchaus Spielräume bietet: Wenn man z. B. die allseits verehrten Dichter der Tang-Dynastie liest – die vor weit mehr als tausend Jahren häufig in der damaligen Hauptstadt hier in Xian lebten -, kann man einen Grad von Individualisierung ausmachen, der die in unseren Gegenden damals bekannte Bandbreite weit überschreitet.

Die grundlegenden menschlichen Beziehungen, welche Konfuzius in der Unterordnung der Untertanen unter den Herrscher, der Frau unter den Mann und der Kinder unter die Eltern sah, waren seit der Revolution unterschiedlichen Veränderungen unterworfen. Während im politischen Bereich sozusagen einfach der Kaiser durch die Partei ersetzt wurde, erklärte eines der ersten Gesetze 1949 die Gleichberechtigung der Frau. In diesem Bereich sind denn wohl auch die grössten Veränderungen sichtbar. Frauen bewegen sich selbstbewusst allein auf den Strassen, auch nachts. Frauen verdienen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn, arbeiten allerdings oft weniger und weniger in hohen Positionen, ein auch bei uns bekanntes Phänomen. Junge Frauen wollen auch nach der Heirat selbstverständlich arbeiten - auch die junge Lehramts-Praktikantin, mit der ich chinesische bzw. deutsche Aussprache übe, die sonst viel auf die Wünsche ihrer Eltern gibt; sie wolle doch nicht finanziell vom Mann abhängig sein.

Hochzeitsfest 2014

Beim Thema Heirat zeigen sich wohl die Veränderungen und die Bruchlinien der gesellschaftlichen Transformation am stärksten. Im Grundsatz sind die arrangierten Ehen vorbei und die Partnerwahl ebenso wie die Lebensführung dem einzelnen überlassen. Die Hochzeit – ich war an eine eingeladen - wird im westlich, hauptsächlich amerika-nisch inspirierten Stil gefeiert mit einem grossen Essen, in welches die Zeremonie ein-gebettet ist; dass in meinem Fall mehr als vierhundert Menschen aus den beiden Fami-lien eingeladen wurden, verweist auf die immer noch starke Einbettung in die Sippe.

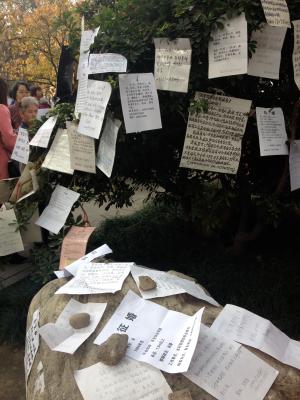

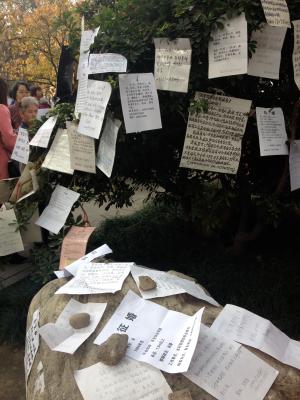

Heiratsmarkt im Park

Dass eine Hochzeit überhaupt stattfindet, dafür gibt es allerdings grossen Druck, dem sich kaum jemand entziehen kann. Wenn der Sohn oder die Tochter Ende Zwanzig noch nicht verheiratet sind, werden nicht selten die Eltern aktiv auf dem Heiratsmarkt, not-falls wortwörtlich: Am Wochenende gibt es – wie im Volkspark Shanghai, nur nicht ganz so gross – auch in einem Park in Xian einen Heiratsmarkt. Besorgte Eltern suchen dort Ehepartner für ihr noch nicht verheirateten Kinder. Auf A-4-Blättern, an Seilen und an Hecken aufgehängt, sind die wichtigsten Daten aufgelistet: Alter, Grösse, Ausbildung, Arbeit, manchmal Gewicht und Einkommen. Fotos hat es praktisch nie, es geht hier um die harten Fakten. Die Kontakthandynummer wird weiteres klären können – es ist eh nicht anzunehmen, dass die Betreffenden heute noch den Eltern einfach folgen, schliess-lich ist die Zwangsverheiratung seit der kommunistischen Revolution verboten. Das Interesse ist gross: Hunderte meist ältere Menschen sind hier am Sonntag Nachmittag und studieren das Angebot, in welchem die 1980er Jahrgänge dominieren, also die Endzwanziger, Anfangdreissiger; teilweise deuten zahlreiche gleich gestaltete Blätter auf professionelle Vermittler, die sich hier auch tummeln.

Über die Erfolgsquote solcher Unternehmungen ist nichts bekannt. Anderseits nehmen die Scheidungen stark zu in China - das ist wieder ein Hinweis auf die zunehmende Individualisierung, die traditionelle (konfuzianische) Loyalitäten aushebelt. Bemerkbar macht diese sich natürlich vor allem im Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern. War in der traditionellen Gesellschaft ein adoleszentes Ringen um Selbstbestimmung, wie es die abendländische Kultur seit Jahrhunderten prägt, kein Thema, und ein Generationenkonflikt undenkbar, so haben die Ein-Kind-Politik (die in den letzten Jahren gerade gelo-ckert wurde) und der wirtschaftlich-gesellschaftliche Wandel in den letzten Jahrzehnten gegenläufige Spuren hinterlassen.

So sagt ein 16-jähriger in der Deutschstunde: „Mein Traum ist, ein unkonventioneller Jugendlicher zu sein“ (keine Ahnung, wo er das Wort aufgeschnappt hat). Warum? Weil es cool sei. Einzelne Schüler/innen, meist Knaben tragen demonstrativ die Schuluniform nicht - auch wenn einer dafür eine Woche vom Unterricht ausgeschlossen wird: anschliessend trägt er sie in einer Tasche mit, er habe sie ja dabei. Aber die Ansichten überkreuzen sich: ebendieser Schüler, der wegen einer Freundschaft zu einer älteren Frau mit seinen Eltern über Kreuz ist, denkt gleichzeitig in Beziehungsfragen traditionalistisch und lehnt unverheiratetes Zusammenleben als un-moralisch ab, während ein Mitschüler darin kein Problem sieht, dafür im Gegensatz zu den andern die Ein-Kind-Familie als sinnvoll für China verteidigt,. In diesem Mischmasch der Ansichten kann man durchaus eine echte Individualisierung sehen.

Natürlich gibt es auch hier verschiedene Szenen. „China today“ stellte im November 2014 die Wenyiqingnian (wörtl. Kultur- und Kunst-Jugend) vor, eine städtische Jugend „auf Identitätssuche zwischen Globalisierung und Individualität“. Sie zeichne sich aus durch Interesse für europäische Arthouse-Filme, Gedichte und Songtexte, Musik, Thea-ter, optisch durch Converse-Schuhe und Vintagelook. Kunst und Kultur dienten ihr als Gegenprogramm zur Kommerzialisierung. Sie lässt sich nieder in ruhigen Gassen („Stubenhocker“ nennt man sie auch), die „in“ werden und dann wieder von der Kommerzialisierung bedroht sind. Die Autorin folgert, „dass in China im Zusammenstoss mit der Globalisierung etwas Neues entstanden sein muss, etwas eigenes, das nicht nur Kopie oder Abklatsch der Kultur der Industrienationen ist“.

Symptomatisch ist sicher, dass in der nationalen „Maturprüfung“, der Gaokao, 2013 das Thema des Deutsch-Aufsatzes lautete: „Wir wollen nicht so sein wie unsere Eltern.“ Da ist vom Generationenkonflikt die Rede, der erläutert werden soll. Die Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse, mit denen ich darüber rede, meinen, es sei nicht so arg bei ihnen; die eine sagt, sie habe vor ein paar Jahren viel mehr mit ihrer Mutter gestritten als jetzt. Die relativ junge Lehrerin hingegen sagt, sie selbst verstehe ihre Eltern nicht, die trotz genug Geld immer sparten und ihr Leben dafür aufopferten, ihr Enkelkind zu hüten – sie möchte das nicht so machen.

Auf der andern Seite kommt Antje Haag, deutsche Psychoanalytikerin mit langjähriger China-Erfahrung, in ihrem „Versuch über die moderne Seele Chinas“ (2013) zum Schluss, dass alle die enormen gesellschaftlichen Umwälzungen „dem konfuzianisch durchtränkten kulturellen Mutterboden nur wenig anhaben konnten“. Tatsächlich sind für die meisten Jugendlichen die Meinungen und Wünsche der Eltern sehr wichtig und bis mindestens zum Ende der Mittelschule bleiben sie kindlicher als bei uns, wohlbehütet, mit weniger Selbständigkeit – meinem Eindruck nach vor allem die Mädchen. Die biedere Unbeschwertheit der chinesischen (oder der hier sehr populären koreanischen) Popmusik drückt diese Befindlichkeit gar nicht so schlecht aus.

Am gleichen Strick ziehen, aber nicht in die gleiche Richtung: Hotelcrew beim Spass nach dem täglichen „Appell“

Sind die jungen Chinesen zum grossen Teil angepasste, denkfaule Wohlstandsprofiteure, wie mein südafrikanischer Kollege wettert, oder auf dem Weg, eine ganz eigene, mit dem konfuzianischen Gemeinschaftssinn verknüpfte Individualität zu entwickeln? Es gibt beide Tendenzen. Das traditionelle chinesische Selbst konnte sich in einer hierarchischen Gesellschaft beweglich verschiedenen Ansprüchen anpassen – so wie die chinesischen Schriftzeichen erst in Beziehung zu den andern Schriftzeichen ihren Sinn offenbaren. Wenn die jungen Chinesinnen und Chinesen diese Beweglichkeit im Zug der Modernisierung mit der Individualisierung verbinden lernen, dann kann vielleicht tatsächlich eine chinesisch geprägte moderne Gesellschaft entstehen, dann sind die Chinesen vielleicht als in besonderer Weise „flexible Menschen“ (R. Sennet) bestens gerüstet für die kommende Phase der Modernisierung. Das allerdings ist keine Erfahrung mehr, das ist Spekulation.

Mein Eindruck: eine erstaunlich gelassene Gesellschaft. Erstaunlich deshalb, weil China sich in einer ungeheuren Transformation befindet, die sich zudem in vergleichsweise enormem Tempo vollzieht (ein grosser Teil der Bevölkerung von Xian z. B., das sieht und spürt man, wohnt noch nicht lange in der Stadt). Und doch erlebt man im Alltag wenig Konflikte, kaum Aggressivität. Man hat den Eindruck, da arbeite eine Gesellschaft teils zielstrebig und geschäftig, teils eher gemächlich daran, weiterzukommen, und viele scheinen den neuen, oft bescheidenen Wohlstand zu geniessen. Sie fühlen sich wenig eingeschränkt im täglichen Leben; wo Vorschriften als lästig erlebt werden, werden sie auch mal ignoriert (Verkehr, Rauchverbot), sonst ergibt man sich gelassen ins Unvermeidliche: dass seit den Terroranschlägen uiguischer Separatisten vor zwei Jahren jede Tasche in jeder U-Bahn-Station durch den Security-Scan muss – ist halt so.

Einschränkend ist freilich festzuhalten: Was ich erlebt habe, ist nicht „die“ chinesische Gesellschaft, wenn es denn so etwas überhaupt gibt. Ich habe eine Stadt in einem riesigen und vielfältigen Land erlebt, und ich habe ein paar Menschen von mehr als einer Milliarde kennengelernt – darunter weder die ärmsten noch die reichen, niemand aus der bestimmenden politischen Elite. Es ist ein Blick aus einer sehr eingeschränkten Perspektive, angereichert durch Lektüre.

Wo steht diese Gesellschaft im Modernisierungsprozess? Wie stark ist die konfuzianische Prägung noch? Ist die Gesellschaft auf dem Weg zur Individualisierung und damit auch ein Stück weit zur Verwestlichung? Oder bildet sich hier eine neue, chinesische Spielart der Moderne heraus? Mit diesen Fragen beschäftigen sich unzählige Bücher. Meine beschränkten Beobachtungen ergeben – natürlich – keine klare Antwort; je mehr Einblick man hat, desto mehr verschwimmen die Konturen.

Ausgangspunkt war die traditionelle konfuzianische Gesellschaft, die der Kommunismus nur teilweise verändert, aber nicht grundlegend umgeprägt hat. Die gesellschaftliche Textur war immer kollektiv, die Rechte des Einzelnen spielten immer eine untergeord-nete Rolle. Das heisst nicht, dass die Chinesen Herdenmenschen (gewesen) wären; die Psyche des Einzelnen war häufig durch den Daoismus geprägt, der durchaus Spielräume bietet: Wenn man z. B. die allseits verehrten Dichter der Tang-Dynastie liest – die vor weit mehr als tausend Jahren häufig in der damaligen Hauptstadt hier in Xian lebten -, kann man einen Grad von Individualisierung ausmachen, der die in unseren Gegenden damals bekannte Bandbreite weit überschreitet.

Die grundlegenden menschlichen Beziehungen, welche Konfuzius in der Unterordnung der Untertanen unter den Herrscher, der Frau unter den Mann und der Kinder unter die Eltern sah, waren seit der Revolution unterschiedlichen Veränderungen unterworfen. Während im politischen Bereich sozusagen einfach der Kaiser durch die Partei ersetzt wurde, erklärte eines der ersten Gesetze 1949 die Gleichberechtigung der Frau. In diesem Bereich sind denn wohl auch die grössten Veränderungen sichtbar. Frauen bewegen sich selbstbewusst allein auf den Strassen, auch nachts. Frauen verdienen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn, arbeiten allerdings oft weniger und weniger in hohen Positionen, ein auch bei uns bekanntes Phänomen. Junge Frauen wollen auch nach der Heirat selbstverständlich arbeiten - auch die junge Lehramts-Praktikantin, mit der ich chinesische bzw. deutsche Aussprache übe, die sonst viel auf die Wünsche ihrer Eltern gibt; sie wolle doch nicht finanziell vom Mann abhängig sein.

Hochzeitsfest 2014

Beim Thema Heirat zeigen sich wohl die Veränderungen und die Bruchlinien der gesellschaftlichen Transformation am stärksten. Im Grundsatz sind die arrangierten Ehen vorbei und die Partnerwahl ebenso wie die Lebensführung dem einzelnen überlassen. Die Hochzeit – ich war an eine eingeladen - wird im westlich, hauptsächlich amerika-nisch inspirierten Stil gefeiert mit einem grossen Essen, in welches die Zeremonie ein-gebettet ist; dass in meinem Fall mehr als vierhundert Menschen aus den beiden Fami-lien eingeladen wurden, verweist auf die immer noch starke Einbettung in die Sippe.

Heiratsmarkt im Park

Dass eine Hochzeit überhaupt stattfindet, dafür gibt es allerdings grossen Druck, dem sich kaum jemand entziehen kann. Wenn der Sohn oder die Tochter Ende Zwanzig noch nicht verheiratet sind, werden nicht selten die Eltern aktiv auf dem Heiratsmarkt, not-falls wortwörtlich: Am Wochenende gibt es – wie im Volkspark Shanghai, nur nicht ganz so gross – auch in einem Park in Xian einen Heiratsmarkt. Besorgte Eltern suchen dort Ehepartner für ihr noch nicht verheirateten Kinder. Auf A-4-Blättern, an Seilen und an Hecken aufgehängt, sind die wichtigsten Daten aufgelistet: Alter, Grösse, Ausbildung, Arbeit, manchmal Gewicht und Einkommen. Fotos hat es praktisch nie, es geht hier um die harten Fakten. Die Kontakthandynummer wird weiteres klären können – es ist eh nicht anzunehmen, dass die Betreffenden heute noch den Eltern einfach folgen, schliess-lich ist die Zwangsverheiratung seit der kommunistischen Revolution verboten. Das Interesse ist gross: Hunderte meist ältere Menschen sind hier am Sonntag Nachmittag und studieren das Angebot, in welchem die 1980er Jahrgänge dominieren, also die Endzwanziger, Anfangdreissiger; teilweise deuten zahlreiche gleich gestaltete Blätter auf professionelle Vermittler, die sich hier auch tummeln.

Über die Erfolgsquote solcher Unternehmungen ist nichts bekannt. Anderseits nehmen die Scheidungen stark zu in China - das ist wieder ein Hinweis auf die zunehmende Individualisierung, die traditionelle (konfuzianische) Loyalitäten aushebelt. Bemerkbar macht diese sich natürlich vor allem im Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern. War in der traditionellen Gesellschaft ein adoleszentes Ringen um Selbstbestimmung, wie es die abendländische Kultur seit Jahrhunderten prägt, kein Thema, und ein Generationenkonflikt undenkbar, so haben die Ein-Kind-Politik (die in den letzten Jahren gerade gelo-ckert wurde) und der wirtschaftlich-gesellschaftliche Wandel in den letzten Jahrzehnten gegenläufige Spuren hinterlassen.

So sagt ein 16-jähriger in der Deutschstunde: „Mein Traum ist, ein unkonventioneller Jugendlicher zu sein“ (keine Ahnung, wo er das Wort aufgeschnappt hat). Warum? Weil es cool sei. Einzelne Schüler/innen, meist Knaben tragen demonstrativ die Schuluniform nicht - auch wenn einer dafür eine Woche vom Unterricht ausgeschlossen wird: anschliessend trägt er sie in einer Tasche mit, er habe sie ja dabei. Aber die Ansichten überkreuzen sich: ebendieser Schüler, der wegen einer Freundschaft zu einer älteren Frau mit seinen Eltern über Kreuz ist, denkt gleichzeitig in Beziehungsfragen traditionalistisch und lehnt unverheiratetes Zusammenleben als un-moralisch ab, während ein Mitschüler darin kein Problem sieht, dafür im Gegensatz zu den andern die Ein-Kind-Familie als sinnvoll für China verteidigt,. In diesem Mischmasch der Ansichten kann man durchaus eine echte Individualisierung sehen.

Natürlich gibt es auch hier verschiedene Szenen. „China today“ stellte im November 2014 die Wenyiqingnian (wörtl. Kultur- und Kunst-Jugend) vor, eine städtische Jugend „auf Identitätssuche zwischen Globalisierung und Individualität“. Sie zeichne sich aus durch Interesse für europäische Arthouse-Filme, Gedichte und Songtexte, Musik, Thea-ter, optisch durch Converse-Schuhe und Vintagelook. Kunst und Kultur dienten ihr als Gegenprogramm zur Kommerzialisierung. Sie lässt sich nieder in ruhigen Gassen („Stubenhocker“ nennt man sie auch), die „in“ werden und dann wieder von der Kommerzialisierung bedroht sind. Die Autorin folgert, „dass in China im Zusammenstoss mit der Globalisierung etwas Neues entstanden sein muss, etwas eigenes, das nicht nur Kopie oder Abklatsch der Kultur der Industrienationen ist“.

Symptomatisch ist sicher, dass in der nationalen „Maturprüfung“, der Gaokao, 2013 das Thema des Deutsch-Aufsatzes lautete: „Wir wollen nicht so sein wie unsere Eltern.“ Da ist vom Generationenkonflikt die Rede, der erläutert werden soll. Die Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse, mit denen ich darüber rede, meinen, es sei nicht so arg bei ihnen; die eine sagt, sie habe vor ein paar Jahren viel mehr mit ihrer Mutter gestritten als jetzt. Die relativ junge Lehrerin hingegen sagt, sie selbst verstehe ihre Eltern nicht, die trotz genug Geld immer sparten und ihr Leben dafür aufopferten, ihr Enkelkind zu hüten – sie möchte das nicht so machen.

Auf der andern Seite kommt Antje Haag, deutsche Psychoanalytikerin mit langjähriger China-Erfahrung, in ihrem „Versuch über die moderne Seele Chinas“ (2013) zum Schluss, dass alle die enormen gesellschaftlichen Umwälzungen „dem konfuzianisch durchtränkten kulturellen Mutterboden nur wenig anhaben konnten“. Tatsächlich sind für die meisten Jugendlichen die Meinungen und Wünsche der Eltern sehr wichtig und bis mindestens zum Ende der Mittelschule bleiben sie kindlicher als bei uns, wohlbehütet, mit weniger Selbständigkeit – meinem Eindruck nach vor allem die Mädchen. Die biedere Unbeschwertheit der chinesischen (oder der hier sehr populären koreanischen) Popmusik drückt diese Befindlichkeit gar nicht so schlecht aus.

Am gleichen Strick ziehen, aber nicht in die gleiche Richtung: Hotelcrew beim Spass nach dem täglichen „Appell“

Sind die jungen Chinesen zum grossen Teil angepasste, denkfaule Wohlstandsprofiteure, wie mein südafrikanischer Kollege wettert, oder auf dem Weg, eine ganz eigene, mit dem konfuzianischen Gemeinschaftssinn verknüpfte Individualität zu entwickeln? Es gibt beide Tendenzen. Das traditionelle chinesische Selbst konnte sich in einer hierarchischen Gesellschaft beweglich verschiedenen Ansprüchen anpassen – so wie die chinesischen Schriftzeichen erst in Beziehung zu den andern Schriftzeichen ihren Sinn offenbaren. Wenn die jungen Chinesinnen und Chinesen diese Beweglichkeit im Zug der Modernisierung mit der Individualisierung verbinden lernen, dann kann vielleicht tatsächlich eine chinesisch geprägte moderne Gesellschaft entstehen, dann sind die Chinesen vielleicht als in besonderer Weise „flexible Menschen“ (R. Sennet) bestens gerüstet für die kommende Phase der Modernisierung. Das allerdings ist keine Erfahrung mehr, das ist Spekulation.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 25. Dezember 2014

Weihnachten als Dezember-Dekoration

wernerbaumann, 04:39h

Weihnachten ist unübersehbar in China. Spätestens Ende November tauchen die entsprechenden Dekorationen auf.

Auch kleinere Läden stellen hier im Dezember Weihnachtsbäume auf und bieten glänzende Girlanden feil. Die grossen Hotels und Warenhäuser treiben etwas mehr Aufwand und stellen auch das Musikprogramm entsprechend ein. So schallt einem jetzt auf der Strasse häufig „We wish you a merry Christmas“ entgegen, aber auch „Stille Nacht“ auf Chinesisch oder „Gingle bells“ auf Französisch kann es sein. Mehr noch aber dürften die Rabatt-Aktionen die Menschen in die Warenhäuser locken – Weihnachten ist hier unverhüllt, was es bei uns auch längst zum grössten Teil geworden ist: eine kommerzielle Angelegenheit. Im Zentrum von Xian gibt es sogar einen kleinen Weihnachtsmarkt, der sich stark am Standard-Design orientiert, wie es sich in den letzten Jahren in Europa durchgesetzt hat - verkauft werden nicht Kerzen u. ä., sondern normale Waren.

So wie bei uns der Valentinstag oder Halloween Einzug gehalten haben, so ist Weihnachten nach Asien gekommen. Weihnachten – das ist sozusagen die Dezember-Dekoration. Mit den Christen in China (20 Mio. nach offiziellen Angaben, 30 bis 80 Mio. nach Aussagen verschiedener christlicher Autoren) hat das nichts zu tun, auch nicht mit ihrem angeblich grossen Aufschwung, von dem hier wenig sicht- und spürbar ist. Zwar gibt es in Xian vier Kirchen, darunter auch eine hübsche alte Barockkirche, die an Lateinamerika erinnert – darin finden täglich zwei Gottesdienste statt, morgens und abends um 7 Uhr. Und natürlich gibt es am Heiligen Abend einen Weihnachtsgottesdienst. Auf dem dicht gefüllten Vorplatz wird von weiss gkleideten Priestern eine Messe gefeiert; ein recht gut singender Kirchenchor singt „Stille Nacht“ - alles auf Chinesisch.

Die alte Kirche am Nachmittag ...

... und am Heiligen Abend

Heiliger Abend – auch hier so genannt - ist aber in den letzten Jahren auch ein Volksfest für die Jugend geworden. Chinesische Auslandstudenten, die im Westen an Weihnachten gemeinsam Partys feierten, haben den Brauch in Chinas Städte gebracht und damit ein enormes Echo ausgelöst. Hier in Xian ist grosses Gedränge im Zentrum, viele Leute sind am Abend auf den Beinen, teilweise mit Kindern, vor allem aber die Jugend. Man bummelt, manche tragen Santaclaus-Mützen, manche glitzernde Halbmasken, die an den Karneval in Venedig erinnern, oder leuchtende Hasenohren oder Teufelshörner (!) - Partyaccessoires halt. Am 25. Dezember ist wieder normaler Arbeitstag, an meiner Schule z. B. ist grosser Semesterprüfungstag, weshalb die meisten Schüler am Abend vorher knurrend lernen.

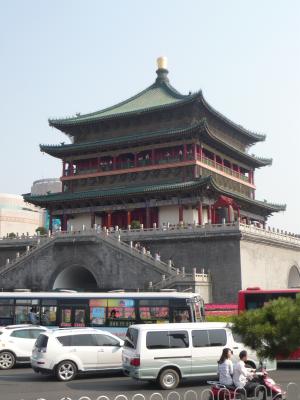

Party um den wie immer beleuchteten Glockenturm im Zentrum

Ist die weihnachtliche Präsenz in China ein Hinweis auf dessen zunehmende Verwestlichung? Bedeutet die Modernisierung Verwestlichung? „The key to understanding Asian modernitiy, like Western modernity, lies not in the hardware, but in the software – the ways of relating, the values and beliefs, the customs, the institutions, the language, the rituals and festivals, the role oft he family“, schreibt der Engländer Martin Jacques in seinem bedeutenden Buch von 2009 „When China Rules the World“. Nichts spricht dafür, dass Weihnachten für die Chinesen eine tiefere Bedeutung hat, als dass man einfach globalisiert feiert; ihre Eltern wüssten gar nicht, was das sei, meint eine Kollegin. So wie bei Hochzeiten mittlerweile das westliche weisse Brautkleid Mode ist – daneben hat die Baut aber noch ein zweites, traditionell rotes, das sie im Verlauf des Festes anzieht – so hat man auch hier gewisse Formen übernommen, ohne dass damit auch der westliche Inhalt mitgemeint ist.

Die Orientierung am Westen scheint im übrigen in manchen Bereichen eher etwas rückläufig, und das nicht nur, weil der im Volk beliebte Staats- und Parteichef Xi Jinping das propagiert. So sieht man heute weniger westliche Models in der Werbung als vor ein paar Jahren. Wenn die Weihnachtsdekorationen dennoch populär zu sein scheinen (viele Passanten fotografieren sich davor), dann scheint mir das eher mit dem Hang der Chinesen zum Kitsch zu tun haben. Ähnlich wie in Italien, mit dessen Kultur China nicht nur die zentrale Bedeutung des Essens teilt, finden sich hier ein reiches kulturelles Erbe von exquisitem Geschmack ebenso wie ein Sinn für Eleganz bei wachsenden Teilen der Bevölkerung neben und gleichzeitig mit erbärmlichem Kitsch in allen Bereichen. Besonders dem Hang zu glitzernden Lichtern, der sowohl an der nächtlich beleuchteten Stadtmauer wie an vielen Hochhäusern ausgelebt wird, kommen Weihnachtsdekorationen natürlich sehr entgegen. Mit Weihnachten kommt also – in Jacques’ Worten – keine neue Software nach China, die Hardware wird lediglich für ein paar Wochen neu dekoriert.

Auch kleinere Läden stellen hier im Dezember Weihnachtsbäume auf und bieten glänzende Girlanden feil. Die grossen Hotels und Warenhäuser treiben etwas mehr Aufwand und stellen auch das Musikprogramm entsprechend ein. So schallt einem jetzt auf der Strasse häufig „We wish you a merry Christmas“ entgegen, aber auch „Stille Nacht“ auf Chinesisch oder „Gingle bells“ auf Französisch kann es sein. Mehr noch aber dürften die Rabatt-Aktionen die Menschen in die Warenhäuser locken – Weihnachten ist hier unverhüllt, was es bei uns auch längst zum grössten Teil geworden ist: eine kommerzielle Angelegenheit. Im Zentrum von Xian gibt es sogar einen kleinen Weihnachtsmarkt, der sich stark am Standard-Design orientiert, wie es sich in den letzten Jahren in Europa durchgesetzt hat - verkauft werden nicht Kerzen u. ä., sondern normale Waren.

So wie bei uns der Valentinstag oder Halloween Einzug gehalten haben, so ist Weihnachten nach Asien gekommen. Weihnachten – das ist sozusagen die Dezember-Dekoration. Mit den Christen in China (20 Mio. nach offiziellen Angaben, 30 bis 80 Mio. nach Aussagen verschiedener christlicher Autoren) hat das nichts zu tun, auch nicht mit ihrem angeblich grossen Aufschwung, von dem hier wenig sicht- und spürbar ist. Zwar gibt es in Xian vier Kirchen, darunter auch eine hübsche alte Barockkirche, die an Lateinamerika erinnert – darin finden täglich zwei Gottesdienste statt, morgens und abends um 7 Uhr. Und natürlich gibt es am Heiligen Abend einen Weihnachtsgottesdienst. Auf dem dicht gefüllten Vorplatz wird von weiss gkleideten Priestern eine Messe gefeiert; ein recht gut singender Kirchenchor singt „Stille Nacht“ - alles auf Chinesisch.

Die alte Kirche am Nachmittag ...

... und am Heiligen Abend

Heiliger Abend – auch hier so genannt - ist aber in den letzten Jahren auch ein Volksfest für die Jugend geworden. Chinesische Auslandstudenten, die im Westen an Weihnachten gemeinsam Partys feierten, haben den Brauch in Chinas Städte gebracht und damit ein enormes Echo ausgelöst. Hier in Xian ist grosses Gedränge im Zentrum, viele Leute sind am Abend auf den Beinen, teilweise mit Kindern, vor allem aber die Jugend. Man bummelt, manche tragen Santaclaus-Mützen, manche glitzernde Halbmasken, die an den Karneval in Venedig erinnern, oder leuchtende Hasenohren oder Teufelshörner (!) - Partyaccessoires halt. Am 25. Dezember ist wieder normaler Arbeitstag, an meiner Schule z. B. ist grosser Semesterprüfungstag, weshalb die meisten Schüler am Abend vorher knurrend lernen.

Party um den wie immer beleuchteten Glockenturm im Zentrum

Ist die weihnachtliche Präsenz in China ein Hinweis auf dessen zunehmende Verwestlichung? Bedeutet die Modernisierung Verwestlichung? „The key to understanding Asian modernitiy, like Western modernity, lies not in the hardware, but in the software – the ways of relating, the values and beliefs, the customs, the institutions, the language, the rituals and festivals, the role oft he family“, schreibt der Engländer Martin Jacques in seinem bedeutenden Buch von 2009 „When China Rules the World“. Nichts spricht dafür, dass Weihnachten für die Chinesen eine tiefere Bedeutung hat, als dass man einfach globalisiert feiert; ihre Eltern wüssten gar nicht, was das sei, meint eine Kollegin. So wie bei Hochzeiten mittlerweile das westliche weisse Brautkleid Mode ist – daneben hat die Baut aber noch ein zweites, traditionell rotes, das sie im Verlauf des Festes anzieht – so hat man auch hier gewisse Formen übernommen, ohne dass damit auch der westliche Inhalt mitgemeint ist.

Die Orientierung am Westen scheint im übrigen in manchen Bereichen eher etwas rückläufig, und das nicht nur, weil der im Volk beliebte Staats- und Parteichef Xi Jinping das propagiert. So sieht man heute weniger westliche Models in der Werbung als vor ein paar Jahren. Wenn die Weihnachtsdekorationen dennoch populär zu sein scheinen (viele Passanten fotografieren sich davor), dann scheint mir das eher mit dem Hang der Chinesen zum Kitsch zu tun haben. Ähnlich wie in Italien, mit dessen Kultur China nicht nur die zentrale Bedeutung des Essens teilt, finden sich hier ein reiches kulturelles Erbe von exquisitem Geschmack ebenso wie ein Sinn für Eleganz bei wachsenden Teilen der Bevölkerung neben und gleichzeitig mit erbärmlichem Kitsch in allen Bereichen. Besonders dem Hang zu glitzernden Lichtern, der sowohl an der nächtlich beleuchteten Stadtmauer wie an vielen Hochhäusern ausgelebt wird, kommen Weihnachtsdekorationen natürlich sehr entgegen. Mit Weihnachten kommt also – in Jacques’ Worten – keine neue Software nach China, die Hardware wird lediglich für ein paar Wochen neu dekoriert.

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 3. Dezember 2014

Disziplin?

wernerbaumann, 14:44h

Chinesen gelten als fleissig und diszipliniert bei der Arbeit und in der Schule. Aus der Nähe betrachtet bestätigt sich das Klischee nicht immer.

Im Alltag gibt es viele Bereiche, die tadellos genau und pünktlich funktionieren, wo also auch sehr viel Disziplin gefordert werden muss.Der Superschnellzug von Peking nach Shanghai z. B. fuhr gar eine Minute vor der Abfahrtszeit ab – wehe den knappen Fahrgästen. Im Strassenverkehr hingegen – ich habe es schon andernorts beschrieben – sind die Regeln ein unverbindlicher Rahmen, in dem sich die Stärkeren durchsetzen, die Schwächeren dafür umso unbekümmerter machen, was sie wollen. Polizisten und andere Verkehrsregler reagieren mit Pfeifen und allenfalls Schreien, weitere Konsequenzen haben die Regelverletzungen nicht. Mit Lautsprecheraufrufen wird in der U-Bahn versucht, diszipliniertes Verhalten zu erzeugen - der Erfolg ist mässig. Selten sieht man Schilder gegen das Spucken wie im Bahnhof von Wuhan (Bild unten) – auf der Strasse aber spucken Männer immer noch lautstark; es löst so wenig Reaktionen aus, wie wenn eine Mutter ihr Kleinkind in der U-Bahnstation auf den Boden pinkeln lässt – schliesslich sind die Kleinkinderhosen dafür unten offen. Kurz, im Alltag funktioniert China eher chaotisch, und alte dörfliche Verhaltensweisen mischen sich mit modernen.

In der Schule ist das nicht anders. Einerseits sind die Schülerinnen und Schüler immer pünktlich anwesend. Die Disziplin während der Stunde ist allerdings – wie überall – sehr unterschiedlich von Klasse zu Klasse und auch innerhalb der Klassen. Da wird auch viel zwischendurch geredet, und auch ziemlich laut, so dass der Geräuschpegel manchmal die Stimmen der Sprechenden verschluckt. Wer müde ist, legt den Kopf auf den Tisch; vor allem in der Mittelstufe (7.-9. Schuljahr) gibt es einzelne, die praktisch gar nicht aufpassen und nichts mitbekommen. Die Lehrerinnen und Lehrer reagieren darauf eher sanft. Zwar sieht man ab und zu Schüler, die an die Rückwand des Zimmers oder aus dem Zimmer auf den Gang geschickt werden, wo sie stehend warten müssen, und wer die Hausaufgaben schlecht macht, wird zurechtgewiesen, aber harte disziplinarische Sanktionen scheinen selten. Es werden zwar Anforderungen gestellt, Hausaufgaben erteilt und immer korrigiert und bewertet – diszipliniertes Verhalten hat nicht oberste Priorität.

Die Schule versucht, eine gewisse moralische und verhaltensbezogene Erziehung zu vermitteln. So heisst es im Gang:

Und diese Woche werden auf Tafeln vor dem Schulhaus einerseits (positiv!) Bilder von erfolgreichen Auslandaufenthalten von Schülerinnen und Schülern der Schule gezeigt ...

... anderseits (negativ!) aber auch mit zahlreichen Fotos der letzten Tage Verstösse gegen die Regeln angeprangert, welche ein schlechtes Bild der Schule abgeben:

Littering im Klassenzimmer ...

Nicht- oder nichtkorrektes Tragen der Schuluniform ...

...oder Essen ins Schulhaus bringen etc. Ob das etwas bringt? Zweifel sind angebracht. Einer meiner Schüler der 11. Klasse, der die Schuluniform nie trägt und deshalb eine Woche vom Unterricht ausgeschlossen wurde, kommt auch nachher im gleichen, eher eleganten Outfit wie vorher. Auf meine Frage, wie das jetzt sei mit der Uniform, grinst er: „Ich mag das nicht“ und verweist auf eine Tasche, die er bei sich hat - da drin sei sie, er habe sie ja dabei.

Die Elite der chinesischen Jugend mag strebsam, ungeheuer fleissig und diszipliniert sein, die grosse Masse scheint, wie bei uns, manches zunehmend locker zu sehen.

Im Alltag gibt es viele Bereiche, die tadellos genau und pünktlich funktionieren, wo also auch sehr viel Disziplin gefordert werden muss.Der Superschnellzug von Peking nach Shanghai z. B. fuhr gar eine Minute vor der Abfahrtszeit ab – wehe den knappen Fahrgästen. Im Strassenverkehr hingegen – ich habe es schon andernorts beschrieben – sind die Regeln ein unverbindlicher Rahmen, in dem sich die Stärkeren durchsetzen, die Schwächeren dafür umso unbekümmerter machen, was sie wollen. Polizisten und andere Verkehrsregler reagieren mit Pfeifen und allenfalls Schreien, weitere Konsequenzen haben die Regelverletzungen nicht. Mit Lautsprecheraufrufen wird in der U-Bahn versucht, diszipliniertes Verhalten zu erzeugen - der Erfolg ist mässig. Selten sieht man Schilder gegen das Spucken wie im Bahnhof von Wuhan (Bild unten) – auf der Strasse aber spucken Männer immer noch lautstark; es löst so wenig Reaktionen aus, wie wenn eine Mutter ihr Kleinkind in der U-Bahnstation auf den Boden pinkeln lässt – schliesslich sind die Kleinkinderhosen dafür unten offen. Kurz, im Alltag funktioniert China eher chaotisch, und alte dörfliche Verhaltensweisen mischen sich mit modernen.

In der Schule ist das nicht anders. Einerseits sind die Schülerinnen und Schüler immer pünktlich anwesend. Die Disziplin während der Stunde ist allerdings – wie überall – sehr unterschiedlich von Klasse zu Klasse und auch innerhalb der Klassen. Da wird auch viel zwischendurch geredet, und auch ziemlich laut, so dass der Geräuschpegel manchmal die Stimmen der Sprechenden verschluckt. Wer müde ist, legt den Kopf auf den Tisch; vor allem in der Mittelstufe (7.-9. Schuljahr) gibt es einzelne, die praktisch gar nicht aufpassen und nichts mitbekommen. Die Lehrerinnen und Lehrer reagieren darauf eher sanft. Zwar sieht man ab und zu Schüler, die an die Rückwand des Zimmers oder aus dem Zimmer auf den Gang geschickt werden, wo sie stehend warten müssen, und wer die Hausaufgaben schlecht macht, wird zurechtgewiesen, aber harte disziplinarische Sanktionen scheinen selten. Es werden zwar Anforderungen gestellt, Hausaufgaben erteilt und immer korrigiert und bewertet – diszipliniertes Verhalten hat nicht oberste Priorität.

Die Schule versucht, eine gewisse moralische und verhaltensbezogene Erziehung zu vermitteln. So heisst es im Gang:

Und diese Woche werden auf Tafeln vor dem Schulhaus einerseits (positiv!) Bilder von erfolgreichen Auslandaufenthalten von Schülerinnen und Schülern der Schule gezeigt ...

... anderseits (negativ!) aber auch mit zahlreichen Fotos der letzten Tage Verstösse gegen die Regeln angeprangert, welche ein schlechtes Bild der Schule abgeben:

Littering im Klassenzimmer ...

Nicht- oder nichtkorrektes Tragen der Schuluniform ...

...oder Essen ins Schulhaus bringen etc. Ob das etwas bringt? Zweifel sind angebracht. Einer meiner Schüler der 11. Klasse, der die Schuluniform nie trägt und deshalb eine Woche vom Unterricht ausgeschlossen wurde, kommt auch nachher im gleichen, eher eleganten Outfit wie vorher. Auf meine Frage, wie das jetzt sei mit der Uniform, grinst er: „Ich mag das nicht“ und verweist auf eine Tasche, die er bei sich hat - da drin sei sie, er habe sie ja dabei.

Die Elite der chinesischen Jugend mag strebsam, ungeheuer fleissig und diszipliniert sein, die grosse Masse scheint, wie bei uns, manches zunehmend locker zu sehen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 22. November 2014

Um- und Neubau der Stadt

wernerbaumann, 06:03h

Blick aus meinem Fenster: Im Vordergrund ältere, dahinter neue Bauten (vorne rechts ein Wohnblock wie der, in dem ich wohne)

Die chinesischen Städte werden in raschem Tempo um- und neugebaut, hauptsächlich in die Höhe. Die Hälfte der Häuser der 22-Millionen-Stadt Shanghai stamme aus den letzten zehn Jahren, heisst es. In Xian geht es nicht ganz so rasant, aber überall wird auch hier gebaut. China, wo immer noch gut die Hälfte der riesigen Bevölkerung auf dem Land wohnt, ist durch die wirtschaftliche Entwicklung in einem starken Urbanisierungsprozess begriffen. Von 2010-25 werden über 300 Mio. Menschen – das entspricht etwa der Bevölkerung der USA - in die Städte ziehen, rechnet man. Dafür wird gebaut wie wild, in den Städten und am Rand der Städte.

Unzählige Hochhäuser sind im Bau in Xian: Am Rand der Stadt wachsen die Quartiere, es entstehen aber auch einzelne Satellitenstädte recht weit entfernt vom Zentrum. Auch Universitäten – es gibt in Xian etwa hundert Hochschulen - verlagern zum Teil ihren Campus aufs Land, weil sie in der Stadt zu wenig Platz haben: Etwa eine Busstunde südlich der Stadt, am Rand der Berge, stehen zahlreiche grosse neue Universitätsbauten, z. T. mit Studentenwohnhäusern. Die Busse dahin sind morgens und abends proppenvoll.

Sehr verdichtetes Bauen

Viele der neuen Wohnhochhäuseram Stadtrand stehen leer; der Bedarf ist zwar mittelfristig sicher gegeben, aber viele Chinesen können sich den Preis einer neuen Wohnung nicht leisten. Es ist deshalb immer wieder von einer drohenden Immobilienblase die Rede in der westlichen Presse – die Mehrheit der Beobachter glaubt aber, dass die chinesische Regierung rechtzeitig intervenieren würde.

Auch mitten in der Stadt gibt es riesige Baustellen.Ganze Quartiere werden abgerissen und stehen zum Teil dann doch noch recht lange Zeit zur Rest- und Zwischennutzung zur Verfügung. In meinem Quartier gibt es mehrere solche Abrissflächen. Die eine ist von einer alten Quartiermauer umgeben und deshalb leer;die andere, ein riesiges Areal, auf dem gemäss Plakat eine Siedlung namens King Side entstehen soll, ist offen.In den Bauruinen gibt es noch kleine Geschäfte und Handwerker, in Zelten haben sich Händler und ein improvisiertes Restaurant etabliert, und mehrere Altstoffsammler und -händler haben sich auf dem Gelände niedergelassen, durch welches sich quer eine holprige Piste schlängelt, auf der Autos, Scooter und Fussgänger unterwegs sind zu den älteren Wohnblocks am anderen Ende des Gevierts.

Vorher ...

... dazwischen ...

... nachher

Wo irgendwo ein Platz frei ist, eröffnet jemand ein Geschäft. Was legal ist und was nicht, ist schwer zu beurteilen. Die zahlreichen Strassenhändler und fliegenden Essensverkäufer, die seit Monaten manchmal das Trottoir in meiner Strasse fast unpassierbar machen, sind plötzlich verschwunden – vermutlich habe die Stadtverwaltung sie wegen Illegalität geräumt, wird vermutet. Zwei Wochen später erscheinen die ersten wieder.

Wird die Vitalität dieser Gesellschaft in den Neubauvierteln mit den meist 20-bis 30-stöckigen Hochhäusern verloren gehen? Schwer zu sagen. Bei den Satellitenstädten weit draussen und bisher ohne genügenden ÖV-Anschluss kann man sich pulsierendes Leben schwer vorstellen.

Bei den Vierteln in der Stadt ist schon von der Konzeption her ein Stück traditionelles Strassenleben berücksichtigt: Der Strasse entlang gibt es meist ein Sockelgeschoss für die unzähligen kleinen Geschäfte und Restaurants, wie es sie in den traditionellen Strassen gibt. Teils sind sie in den neuen Siedlungen gut belegt, teils stehen sie (noch?) leer. Und schliesslich gibt es noch die von aussen nicht sichtbare Möglichkeit, das bisherige Strassenleben im Hochhaus auch in die Vertikale zu kippen. So berichtet ein Bekannter, der vorher in einem Hochhaus wohnte, dass dort mehrere Bewohner in ihren Wohnungen Restaurants eröffnet hätten, so dass die in den Büros in den unteren Stockwerken Beschäftigten mit dem Lift essen gehen konnten – eine Interpretation des Hochhauses, die zwar durchaus im Sinn Le Corbusiers, aber wohl nicht unbedingt der chinesischen Behörden ist.